夏休みの自由研究、テーマ選びに悩んでいませんか?

そんな小学生におすすめなのが、プログラミング作品です。

近年プログラミング教育が盛んになり、小学生でもかんたんにプログラミングを始められる環境が整ってきました。

また、プログラミングは論理的思考力や問題解決能力を養い、情報社会を生きぬくために必要なITリテラシーを身につけられるなど、多くのメリットがあります。

この記事では、小学生に人気のプログラミングツールを使った作品例や、自由研究に役立つ本を紹介します。

| 学年 | ツール | 特徴 |

|---|---|---|

| 小学1年生~ | ビスケット(Viscuit) | かんたんな仕組みで描いた絵を動かす |

| 小学1年生~ | スプリンギン(Springin’) | アイコンを組み合わせてゲームや物語を作れる |

| 小学3年生~ | スクラッチ(Scratch) | 世界中で利用されている定番ツール |

| 小学3年生~ | マイクロビット(micro:bit) | ボタンやLED、センサーがついていて電子工作向き |

| 小学3年生~ | ラズベリーパイ(Raspberry Pi) | 安くて小さいコンピュータ、使い道がたくさん |

学年は目安です。

どれもすぐにマネできて、小学生でも取り組みやすい内容なので、ぜひチャレンジしてみてください!

プログラミングを自由研究に取り入れるメリット

プログラミングを自由研究のテーマに選ぶことには、多くのメリットがあります。

その主なポイントを5つ紹介します。

- 短期間でも作品を作り上げられる

- 少ない材料から取り組める

- 同級生とかぶりにくい

- 論理的思考力や創造力が育まれる

- ITリテラシーが向上する

短期間でも作品を作り上げられる

プログラミングは、お手本を参考にすれば比較的短期間で作品を作ることができます。

自由研究の期間が限られている場合でも、お手本に改造を加えることでオリジナリティを出すことが可能です。

少ない材料から取り組める

プログラミングは基本的にパソコンやタブレットとインターネット環境があれば始められます。

特別な材料を買い揃える必要が少ないため、経済的な負担が比較的軽いです。

ただし、電子工作やロボット制作などのモノを作るテーマの場合は、追加の材料や機器が必要になることもあります。

同級生とかぶりにくい

プログラミングは自由度が高く、オリジナリティあふれる作品を作ることができます。

同じテーマを選んだとしても、アプローチや作品の内容が異なるため、かぶりにくいというメリットがあります。

論理的思考力や創造力が育まれる

プログラミングは、問題を細かく分解し、順序立てて解決策を考える作業が必要です。これにより、論理的思考力が養われます。

また、自分のアイデアを形にするためにクリエイティブな発想が求められるため、創造力も育まれます。

ITリテラシーが向上する

プログラミングを学ぶことで、情報社会を生きぬくために必要なITリテラシーを身につけることができます。

インターネットの仕組み、情報収集の方法、情報セキュリティなど、さまざまな知識を学べます。

このように、プログラミングを自由研究に取り入れることで、親子にとって多くのメリットがあります。

次に、具体的なプログラミングツールと、それを使った作品例を紹介します。リンクをクリックすると、そのプログラミングツールの紹介までジャンプします。

| 学年 | ツール | 特徴 |

|---|---|---|

| 小学1年生~ | ビスケット(Viscuit) | かんたんな仕組みで描いた絵を動かす |

| 小学1年生~ | スプリンギン(Springin’) | アイコンを組み合わせてゲームや物語を作れる |

| 小学3年生~ | スクラッチ(Scratch) | 世界中で利用されている定番ツール |

| 小学3年生~ | マイクロビット(micro:bit) | ボタンやLED、センサーがついていて電子工作向き |

| 小学3年生~ | ラズベリーパイ(Raspberry Pi) | 安くて小さいコンピュータ、使い道がたくさん |

【小学1年生~】ビスケット(Viscuit)

ビスケット(Viscuit)は、NTTの研究で開発されたとてもやさしいプログラミング言語です。

インターネットにつながっているパソコンやタブレットから無料で利用できます。

この言語は「メガネ」という4歳の子どもでも理解できるかんたんな仕組みを使い、自分で描いた絵をかんたんに動かすことができます。

ビスケットを使うと、絵を動かすだけでなく、組み合わせ次第で単純なアニメーションから複雑なゲームまで、色々なプログラムを作ることが可能です。

ビスケットの使い方は「プログラミング言語「Viscuit(ビスケット)」の遊び方まとめ」でくわしく紹介しています。

ビスケットを使った作品例

ビスケットを使った作品例を5つ紹介します。

「自動演奏装置」以外は、われたメガネを使う上級者向けの作品です。

自動演奏装置(じどうえんそうそうち)

好きな音楽をボタンでポチッと演奏!まるで魔法使いになったみたい!

音を鳴らす命令を使って、自分だけの自動演奏装置を作ってみよう。

たのしいお茶会(上級者むき)

ボタンをおすと、お茶やケーキが出てくる!まるで本物のお茶会みたい!

お友達とのおままごとがもっと楽しくなる、夢の「お茶会セット」を作ってみよう。

早おしボタン(上級者むき)

クイズ番組でおなじみの「早おしボタン」を、プログラミングで作ってみよう。

正解数のカウント機能つきです。家族みんなでクイズ大会を開いて盛り上がろう!

ビンゴカードとビンゴマシーン(上級者むき)

自分だけのビンゴゲームを作って遊べるプログラムです。

みんなで集まって、ワクワクのビンゴパーティーを開こう!

ランダムな数字がならぶビンゴカード

ビンゴの数字を抽選するビンゴマシーン

タイプライター(上級者むき)

アルファベットのボタンをおすと、まるで本物のタイプライターみたいに文字が打てる!

ちょっと難しいかもしれないけど、じまんの作品になるはずです。

おすすめの本

ビスケットであそぼう 園児・小学生からはじめるプログラミング

『ビスケットであそぼう 園児・小学生からはじめるプログラミング』は、ビスケットを開発したチームが書いた入門書です。

とてもていねいに解説されているので、子どもが一人でも読み進めながら楽しく作品を作れます。

ビスケットの基本的な使い方から、模様の描き方、ゲームの作り方までくわしく紹介されており、作品づくりの参考になるはずです。

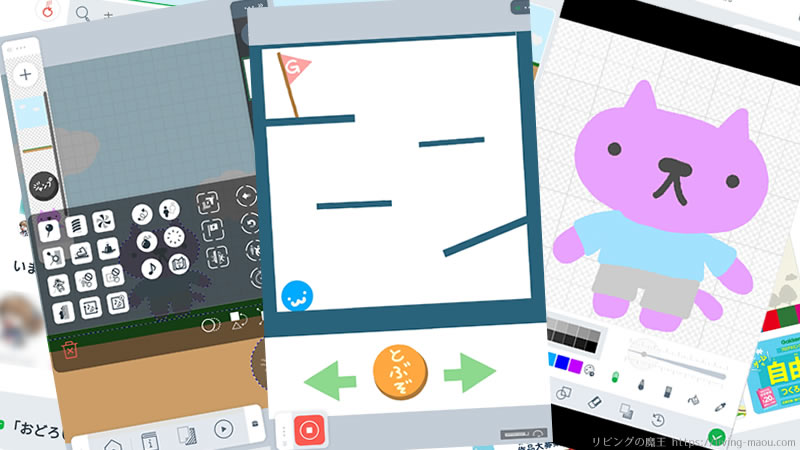

【小学1年生~】スプリンギン(Springin’)

スプリンギン(Springin’)は、属性アイコンを組み合わせてゲームや絵本を作ることができるプログラミングアプリです。スマホやタブレットから基本無料で利用できます。

かんたんな操作でさまざまな仕組みを作れるので、難しいプログラミング言語の勉強は必要ありません。

ピタゴラスイッチのような装置を見たり作ったりするのが好きな子におすすめです。

スプリンギンの使い方は「【基本無料】プログラミングアプリ「Springin’(スプリンギン)」の使い方」でくわしく紹介しています。

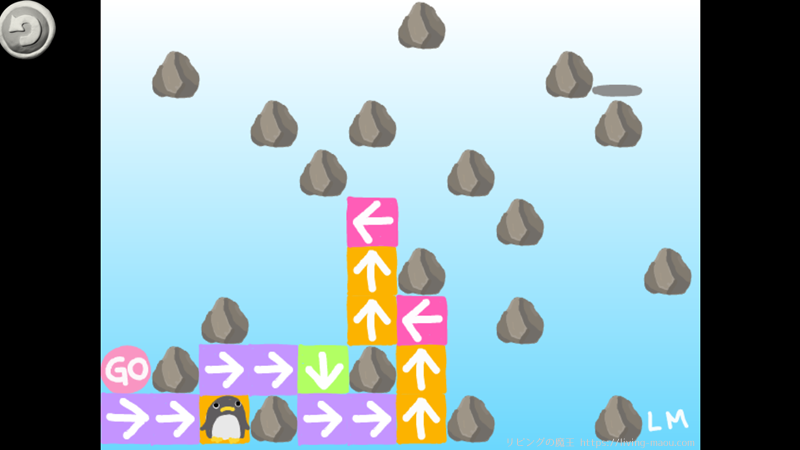

スプリンギンを使った作品例

デジタル絵本

好きなキャラクターや背景を描いて、自分だけの絵本を作りましょう!

かんたんな仕掛けの組み合わせで、楽しいデジタル絵本を作れます。初心者さんにもおすすめ。

おすすめの本

はじめてのスプリンギン 〜プログラミングを学んでゲームをつくろう〜

『はじめてのスプリンギン 〜プログラミングを学んでゲームをつくろう〜』は、はじめてスプリンギンを使う人向けに、基本から少し複雑なゲームの作り方までを、ストーリー仕立てで解説しています。

魔法探偵になり、スプリンギンでゲームを作りながら事件を解決する内容で、初めてプログラミングに触れる子どもでも楽しみながら学べます。

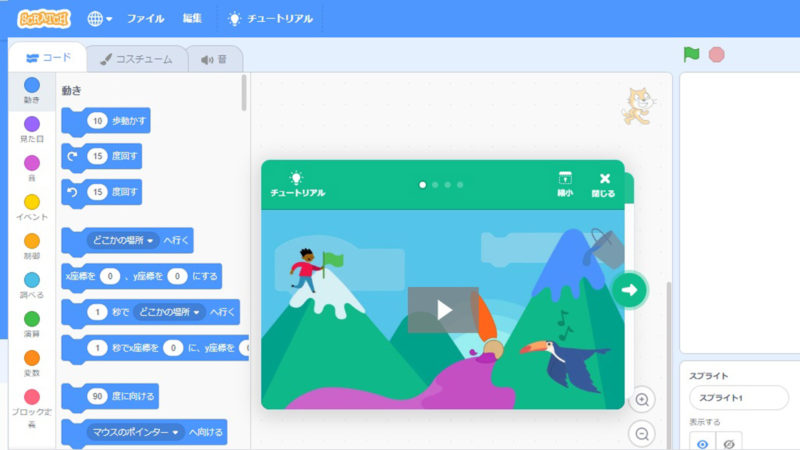

【小学3年生~】スクラッチ(Scratch)

スクラッチ(Scratch)は、MITが8~16歳の子ども向けに開発したプログラミング言語です。

アニメーションやゲームなど、さまざまな作品を作ることができます。

コードをテキストで書くのではなく、カラフルなブロックをドラッグ&ドロップで組み合わせてプログラムを作るので、視覚的に理解しやすくなっています。

多くの小学校の授業で使われており、世界中で利用されている定番ツールです。

また、スクラッチに関連する本も多く出版されています。インターネットにも情報が豊富にあるので、困った時でも調べやすく、プログラミング初心者におすすめです。

スクラッチの使い方は「子ども向けプログラミング言語「スクラッチ(Scratch)」の始め方」でくわしく紹介しています。

スクラッチを使った作品例

スクラッチを使った作品例を2つ紹介します。

アルファベットを点字に変換するプログラム

アルファベットを点字に変換するプログラムです。

さわって読む点字は、視覚障がいを持つ人のための文字です。みんなが点字の理解を深めるお手伝いをしよう!

暗号文を作ったりもどしたりするプログラム

自分だけの秘密のメッセージを作れるプログラムです。

文字を入力すると、暗号文に変換されます。友達と暗号を解読し合って、スパイ気分を楽しもう!

おすすめの本

自由研究に役立つスクラッチの本を2冊紹介します。

Scratch(スクラッチ)で科学実験

『Scratch(スクラッチ)で科学実験』では、科学実験にプログラミングを活用する方法が紹介されています。

材料、装置のつくり方、プログラミングの方法、実験の手順まで図や写真を交えてわかりやすくまとめられているので、誰でも楽しく実験することができます。

さらにScratchのみでできる実験だけでなく、micro:bitのセンサーを使った実験も紹介されています。

Scratchではじめる機械学習

『Scratchではじめる機械学習』は、小学校高学年くらいから読める機械学習の超入門書です。

Scratchの拡張機能を使って、画像認識や音声認識などを利用したプログラムを作り、機械学習のしくみを学ぶことができます。

プログラムは、少しでもScratchを使ったことがある人なら問題なく作れるレベル。

解説も分かりやすいので、人工知能(AI)を自由研究の題材にしたい人におススメの本です。

上の2冊以外にもおすすめのスクラッチの本を以下の記事で紹介しています。よかったらこちらも参考にしてみてください。

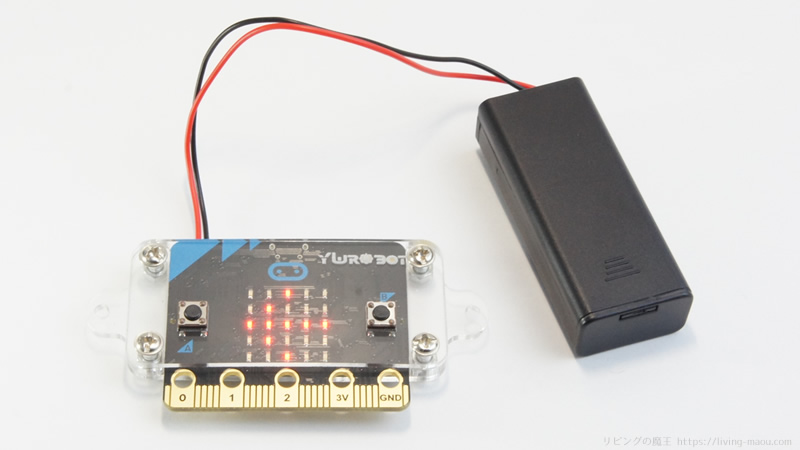

【小学3年生~】マイクロビット(micro:bit)

マイクロビット(micro:bit)は、イギリスのBBC(英国放送協会)が開発した教育向けの小さなコンピュータです。

イギリスでは、11歳~12歳の子供全員に無償配布されており、世界中でプログラミング教育に活用されています。

マイクロビットにはLED、ボタン、センサーなどがあらかじめ搭載されており、工作や電子工作と組み合わせた自由度の高い作品づくりが可能です。

また、ブロックタイプのビジュアルプログラミングとテキストベースのプログラミングに対応しており、段階的にプログラミングを学べます。

マイクロビットは比較的安価で購入できるため、手軽に始められます。直感的な操作性と多機能なセンサーにより、初心者でも楽しく学べるツールとして人気があります。

プログラミングや電子工作の入門としておすすめです。

マイクロビットの使い方は「micro:bit(マイクロビット)で出来ることと使い方まとめ」でくわしく紹介しています。

マイクロビットを使った作品例

マイクロビットを使った作品例を7つ紹介します。

冷蔵庫の見張り番

冷蔵庫を開けている時間を教えてくれる、エコでクールなプログラムです。

長く開けすぎるとアラームでお知らせしてくれるので、エネルギーを節約し、SDGsの目標達成に役立ちます!

東西南北ゲーム

指示された方向を向いて、制限時間内にどれだけ多く答えられるかチャレンジするゲームです。

反射神経と方向感覚をきたえながら、楽しく遊べます。家族や友達と競争してみよう!

魔法の宝石箱

フタを開けると音楽が流れる不思議な宝箱を作るプログラムです。

自分だけのオリジナルメロディーを設定して、開けるたびに楽しさが広がります。

ハテナボックス

ブロックをたたくとコインが出てくる、あのハテナボックスをプログラミングで作ってみよう。

マリオの世界に入り込んだような気分で、ワクワク遊べるよ!

かくれんぼをバージョンアップ

かくれんぼをさらに楽しくするプログラムです。

オニに見つからないように音を鳴らしたり、タイマーを使ってかくれる時間を測ったりできます。

新しいルールで、みんなで遊ぼう!

ジェスチャーゲームのお題を出すプログラム

ジェスチャーゲームのお題を、プログラミングでランダムに出してみよう!

ジェスチャーゲームだけでなく、くじ引きや占いにも応用できます。

パーティーや友達との遊びにぴったり!

カウント100ゲーム

順番に数を数えていき、最後に100と言った人が負けのゲームです。

マイクロビットを使ってもっと盛り上げてみましょう!

おすすめの本

micro:bitであそぼう! たのしい電子工作&プログラミング

『micro:bitであそぼう! たのしい電子工作&プログラミング』では、身の回りの物でかんたんに作れて、たのしくあそべる作例が32も収録されています。

マイクロビットの基本的な使い方から解説されているのではじめてでも安心。

新しいマイクロビット(V2.0)にも対応しています。

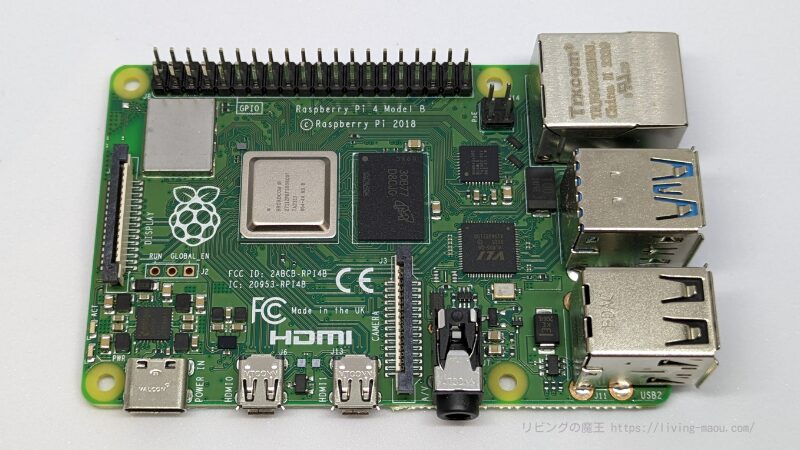

【小学3年生~】ラズベリーパイ(Raspberry Pi)

ラズベリーパイ(Raspberry Pi)は、イギリスのラズベリーパイ財団が開発した、クレジットカードほどの大きさのシングルボードコンピュータです。略してラズパイとも呼ばれています。

安価で拡張性が高く、初心者でも比較的簡単に始められる点が魅力です。

ラズベリーパイは、Webブラウザやオフィスソフト、動画再生ソフトなどをインストールすることで、普通のパソコンと同じように利用できます。

また、ScratchやPythonなどのプログラミング言語を学習することも可能です。

さらに、LEDやセンサーなどの電子部品を接続して、様々な工作を楽しむことができます。

ラズベリーパイを使った作品例

ラズベリーパイを組み立てて、パソコンのしくみを学ぼう!

ラズベリーパイを自分で組み立てて、パソコンの仕組みを学んでみましょう。

ラズベリーパイの組み立てと初期設定、各部品の役割をまとめるだけでも、ハードウェアとソフトウェアの両方の知識を深く理解できます。これは、十分に意味のある自由研究になります。

それに加えて、簡単なプログラミングやセンサーを使ったプロジェクトを取り入れると、より深い学びを得られるでしょう。

ラズベリーパイの組み立て方は「【Raspberry Pi】ラズベリーパイでジブン専用パソコン作ってみた(子供の科学)」でくわしく紹介しています。

おすすめの本

ジブン専用パソコン Raspberry Piでプログラミング

『ジブン専用パソコン Raspberry Piでプログラミング』は、ラズベリーパイを使ってパソコンの仕組みや文書作成、プログラミングの基本を学べる、小中学生向けのラズベリーパイ入門書です。

この本は2019年11月に発行され、「Raspberry Pi 3 Model B+」を本体とした「ジブン専用パソコン2」を使って解説しています。

そのため、「Raspberry Pi 4 Model B」や「Raspberry Pi 5」、「Raspberry Pi 400」では、一部の内容が実践できない場合があります。

しかし、以前のバージョンを元にした解説内容も参考になるため、読んで損はないと思います。

メルカリでも出品があるので、興味のある方は探してみてはいかがでしょうか。

自由研究でプログラミング作品を作った場合のまとめ方

プログラミングのまとめなんて「難しそう…」と思うかもしれませんが、基本的には調べ学習や工作のまとめ方と同じです。

以下は一例です。

- タイトル

- 自分の名前

- 作ろうと思ったきっかけ

- 作りたいもの

- 用意したもの

- 作り方(工作がある場合)

- 作り方(プログラム)

①設計書:どのようなプログラムを作るか考えてまとめる

②ソースコード(プログラム):スクリーンショットを撮り、公開している場合はURLも記載する

③テストケース:どうやってテストするのか計画を立てる

④テスト結果:結果をスクリーンショットや写真でまとめる - 感想・分かったこと

- 参考にしたもの

プログラミング部分のまとめ方は、「設計」→「コーディング」→「テスト」とプログラムを作る手順にそってまとめるとよいでしょう。

プログラミング作品のまとめ方については「【具体例あり】小学生夏休みの自由研究(プログラミング)のまとめ方」でくわしく紹介しています。参考にしてみてください。

まとめ

夏休みの自由研究のヒントになりそうなプログラミング作品を紹介しました。

| 学年 | ツール | 特徴 |

|---|---|---|

| 小学1年生~ | ビスケット(Viscuit) | かんたんな仕組みで描いた絵を動かす |

| 小学1年生~ | スプリンギン(Springin’) | アイコンを組み合わせてゲームや物語を作れる |

| 小学3年生~ | スクラッチ(Scratch) | 世界中で利用されている定番ツール |

| 小学3年生~ | マイクロビット(micro:bit) | ボタンやLED、センサーがついていて電子工作向き |

| 小学3年生~ | ラズベリーパイ(Raspberry Pi) | 安くて小さいコンピュータ、使い道がたくさん |

できたら、プログラムをそのままマネするのではなく、ちょっとでもいいので機能をつけ足してみてくださいね。

自由研究を通して、

- 子どもがプログラミングに興味を持った

- もっと本格的にプログラミングをやらせてあげたい

と、もっと深く学んでみたくなった場合は、プログラミング教室を検討してみてはいかがでしょうか?

こちらの記事ではプログラミング教室の選び方とおすすめの教室を紹介しています。

ほとんどの教室で無料体験授業を開催しています。

まずは体験授業で雰囲気を確認して、お子さんにあった教室を探してみてくださいね。