小学校でプログラミング教育が必修化され、子どものプログラミング学習への関心が高まっています。

プログラミングは、論理的思考力や問題解決力、創造力などの能力を育むのに効果的であるといわれています。

しかし、子ども向けのプログラミング教材は、種類や難易度がさまざま。どれを選べばいいのか迷ってしまいませんか?

プログラミング教材を選ぶ一番のポイントは、子どもの年齢や興味関心に合わせて選ぶことです。

また、プログラミングの基礎を学べる教材から始め、だんだん難易度の高い教材にチャレンジしていくとよいでしょう。

プログラミング教材は、大きく3つのジャンルに分けられます。

- 絵本やゲームなどコンピュータを使わない「アンプラグド」

- 命令ブロックなどを組み合わせる「ビジュアルプログラミング」

- ロボットなどリアルなものを動かす「フィジカルプログラミング」

この記事では、小学生のプログラミング教材を選ぶポイントと、おすすめの教材、おすすめしない教材を紹介します。

ぜひ、お子さんのプログラミング学習の参考にしてみてください。

プログラミング教材の選び方

プログラミング教材を選ぶ際には、以下のポイントをおさえておきましょう。

- 年齢にあった教材

- 子どもの興味関心に合っているもの

- 無料でもよい教材はたくさんある

年齢にあった教材

プログラミング教材には、年齢や学年に合わせて難易度が調整されたものがあります。

子どもの年齢や学年に合った教材を選ぶことで、無理なくプログラミングを学ぶことができます。

子どもの興味関心に合っているもの

子どもの興味や関心に合った教材を選ぶことで、プログラミングをより楽しく学ぶことができます。

子どもが興味や関心を持っていることであれば、意欲を持って取り組むことができるためです。

また、モチベーションを維持できるので、長く使うことができます。

絵本やゲーム、ロボットなど、子どもの好きなジャンルの教材を選んでみましょう。

無料でもよい教材はたくさんある

プログラミング教材は、無料で利用できるものから数万円するものまでさまざま。予算に合わせて教材を選ぶことも大切です。

無料で利用できる教材でも、よい教材はたくさんあります。まずは無料のものから色々試してみて、お子さんに合った教材を探してみましょう。

プログラミング教材3つのジャンル

プログラミング教材は、大きく分けて3つのジャンルに分けられます。

- 絵本やゲームなどコンピュータを使わない「アンプラグド」

- 命令ブロックなどを組み合わせる「ビジュアルプログラミング」

- ロボットなどリアルなものを動かす「フィジカルプログラミング」

アンプラグドコンピュータサイエンス

コンピュータを使わないプログラミング

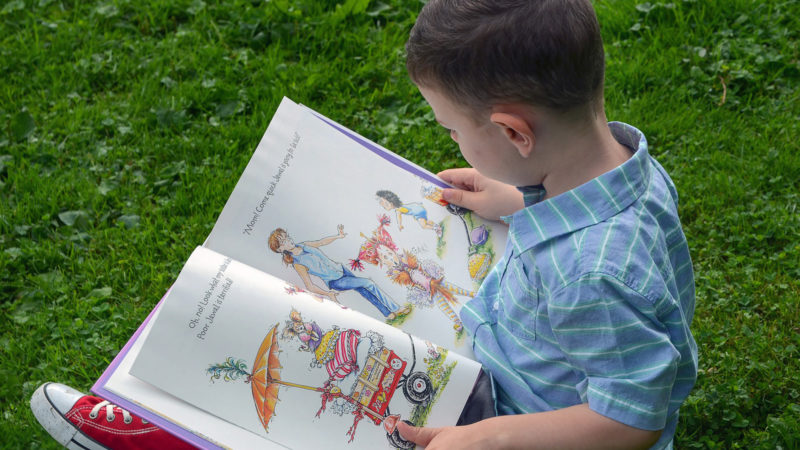

アンプラグドコンピュータサイエンス(アンプラグド)とは、コンピュータを使わないプログラミングのことです。

パソコンやタブレットなどの電子機器を使わずに、身の回りのものでプログラミング的思考や問題解決能力を育みます。

絵本やカードゲームなどを通してコンピュータの考え方に触れたり、掃除や料理といった身近なものをテーマに、物事を論理的に考える練習をします。

メリットとデメリット

アンプラグドは、プログラミングの考え方を学ぶための入門として、とても有効です。

パソコンやタブレットなどのデジタル機器に不慣れな小さな子どもでも、プログラミング的な考え方の練習ができます。

しかし、コンピュータを活用した体験ではないので、アンプラグドだけではプログラミング教育として不十分です。

より高度な内容を学んだり、実践的なスキルを身につけたりするには、パソコンを使ったプログラミングの学習も必要になります。

アンプラグドでの学習をきっかけに、パソコンを使ったプログラミングにもチャレンジしてみてください。

ビジュアルプログラミング

ブロックなどを組み合わせてプログラミング

ビジュアルプログラミングとは、プログラマーが使うような英語のコードを打ち込むのではなく、ブロックやタイルの形をした命令を組み合わせてプログラミングを行う方法です。

一方、大人のプログラマーが仕事で使う英語のコードを打ち込むプログラミングは、テキストプログラミングといいます。

メリットとデメリット

ビジュアルプログラミングは、命令が書かれているブロックやアイコンを、ドラッグ&ドロップで組み合わせるので、直感的に操作できます。

タイピングができない子でも、かんたんにプログラミングを行うことができます。スペルミスによるエラーがないので、プログラミングの楽しさや可能性を体験しやすいのがメリット。

また、無料で利用できる教材も多いので、家庭のパソコンやタブレットでも気軽に体験できます。

ただし、複雑な処理を行うにはコードが長くなってしまい、検索や修正がやりにくいことがあります。

ビジュアルプログラミングに慣れてきて、やりにくさを感じてきたら、テキストプログラミングにもチャレンジしてみるとよいでしょう。

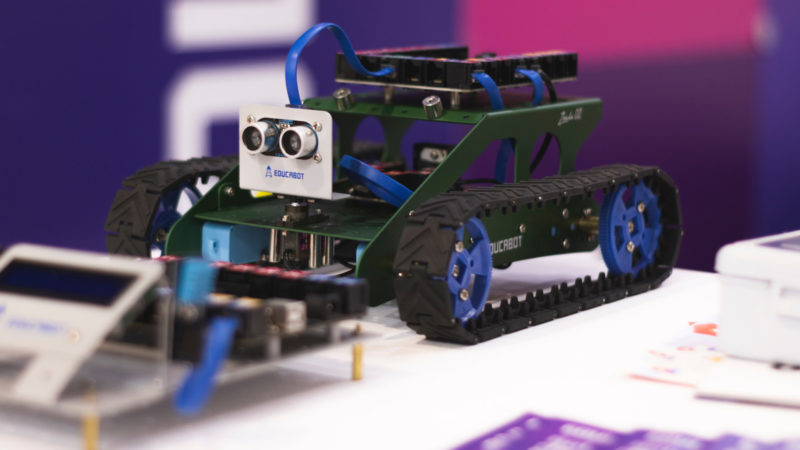

フィジカルプログラミング

ロボットなどリアルなものを動かす

フィジカルプログラミングとは、ロボットや電子工作キットなどのハードウェアを使ってプログラミングを行う方法です。

子ども向けの教材の場合、ビジュアルプログラミングで動かせるものが多いです。

メリットとデメリット

フィジカルプログラミングは、ビジュアルプログラミングに比べて、プログラミングの結果が目に見える形で現れるため、プログラミングによってコンピュータがどのように動くか実感を持ちやすいです。

また、ものづくりの楽しさを体験することができます。

ただし、プログラミングの教材が比較的高価になる場合があります。部品も細かく紛失しやすいので管理に注意が必要です。

おすすめプログラミング教材

おすすめのプログラミング教材を7種類紹介します。

アンプラグドのおすすめ教材

| プログラミング教材 | 対象年齢 | 価格帯 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| 『ルビィのぼうけん』シリーズ | 5歳~ | ~2,000円 | プログラマー的な考え方を養える知育絵本 |

ビジュアルプログラミングのおすすめ教材

| プログラミング教材 | 対象年齢 | 価格帯 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| Viscuit(ビスケット) | 4歳~ | 無料 | メガネというしくみで絵を動かす |

| Scratch(スクラッチ) | 8歳~ | 無料 | ブロックを組み合わせてプログラミング |

| Minecraft (マインクラフト) |

全年齢 | ~4,000円 | 建築したり冒険したりできるサンドボックスゲーム |

フィジカルプログラミングのおすすめ教材

| プログラミング教材 | 対象年齢 | 価格帯 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| レゴエデュケーション SPIKE ベーシック |

6歳~ | 50,000円~ | レゴブロックを使ってSTEAMを学べる |

| micro:bit(マイクロビット) | 8歳~ | ~4,000円 | BBCで開発された小さなコンピュータ |

| Sphero Mini(スフィロミニ) | 8歳~ | ~7,000円 | プログラミングで動かせるボール型ロボット |

なお、対象年齢は目安です。大人でも楽しめます。

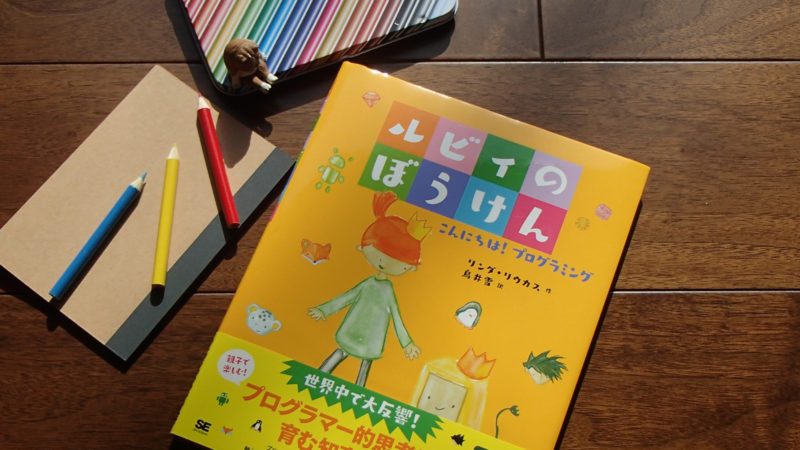

『ルビィのぼうけん』シリーズ

『ルビィのぼうけん』シリーズは、プログラマー的な考え方を養うことができる知育絵本です。

- タイプ:アンプラグド

- 対象年齢:5歳~

- 価格帯:~2,000円

作者はフィンランドの女性プログラマー、リンダ・リウカスさん。

プログラミング編やコンピュータ編など、現在4巻出版されています。

物語を楽しむ「絵本パート」と、遊びながら学べる「練習問題パート」があり、楽しみながらプログラマー的な考え方を養うことができます。

絵本パートでは難しい専門用語はぼぼ出てこないので、ふつうの絵本のように読めるのが◎。

また、練習問題パートでは、大人向けの解説もあり、親子で楽しみながら学べます。

小学校入学前~低学年の子が、プログラミングに興味をもつきっかけにぴったりの絵本です。

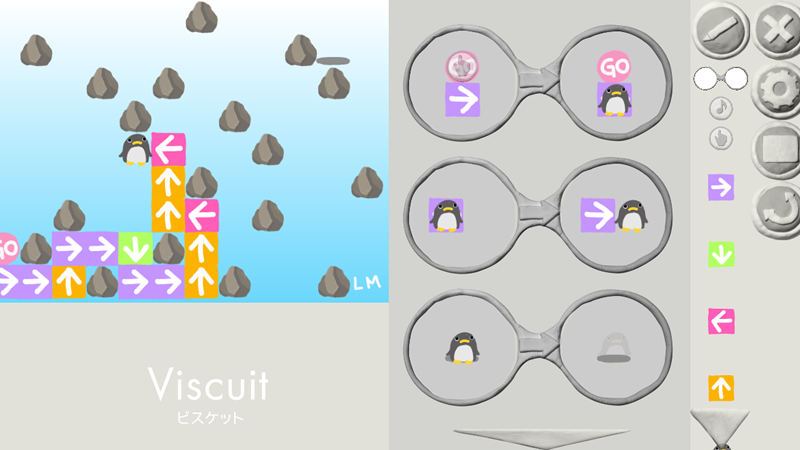

Viscuit(ビスケット)

Viscuit(ビスケット)は、「メガネ」というしくみを使って、自分で描いた絵を動かすプログラミング言語です。パソコンやタブレットから利用できます。

- タイプ:ビジュアル

- 対象年齢:4歳~

- 価格帯:無料

プログラミングは、絵を描いて左右のメガネに入れるだけ。覚えることが少ないので、字が読めない小さな子でも使いこなせます。

小さな子どもでも使えるレベルだと、大したことができないように思われるかもしれません。

しかし、組み合わせしだいでアニメーションから複雑なゲームまで、さまざまな作品を作ることができます。

とても奥が深いプログラミング言語です。

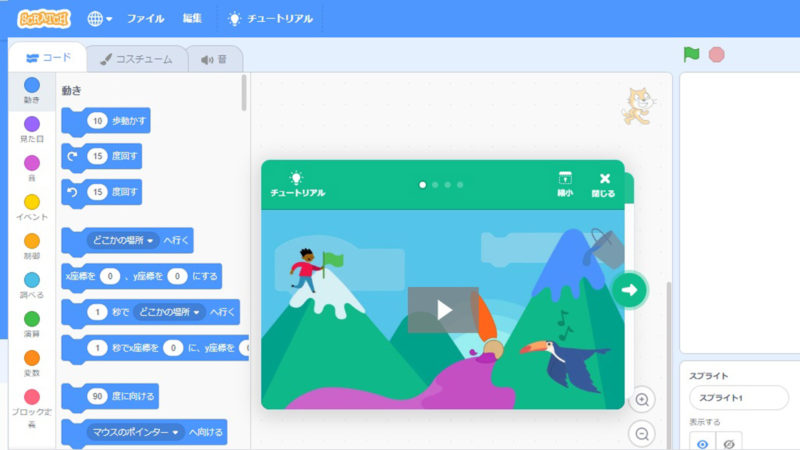

Scratch(スクラッチ)

Scratch(スクラッチ)は、アメリカのマサチューセッツ工科大学(MIT)メディアラボが、8~16歳の子ども向けに開発したプログラミング言語です。

インターネットにつながるパソコンから利用できます。

- タイプ:ビジュアル

- 対象年齢:8歳~

- 価格帯:無料

命令ブロックを組み合わせてアニメーションやゲームを作ることができます。

小学生のプログラミングの教材に迷ったら、Scratchから始めれば間違いありません。

理由は3つあります。

- 多くの小学校の授業で利用されている

- 情報が多い(本、インターネット)

- 学んだことをほかの教材でも活かせる

分からないことがあったらすぐ調べられることと、Scratchが分かれば他の教材もすぐに使いこなすことができることが強みです。

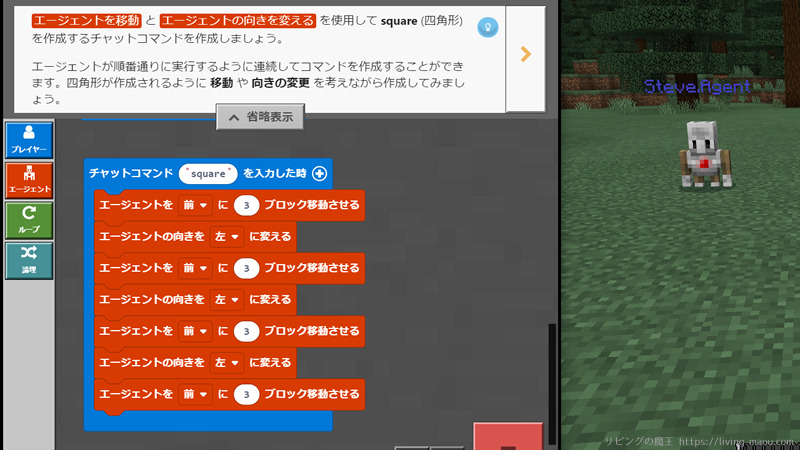

Minecraft(マインクラフト)

Minecraft(マインクラフト)は、立方体のブロックで建物を作ったり、冒険へ出かけたりするサンドボックスゲームです。

最近では、子どもがプログラミングを学ぶための教材としても注目されています。

- タイプ:ビジュアル

- 対象年齢:全年齢(プログラミングは8歳くらいからがおすすめです)

- 価格帯:~4,000円

コマンドブロックで色々な仕掛けを作ったり、プログラミングをしたりすることができるので、ゲームで遊びながら創造性や問題解決力、論理的思考力を養うことができます。

マイクラが好きな子であれば、最初からモチベーションが高い状態で学習をはじめられるのが強み。

マイクラは、ゲーム機やPCなどさまざまなプラットフォームでプレイできますが、プログラミングの学習をするのであれば、PC版がおすすめです(PC版の購入方法はこちら)

レゴ エデュケーション SPIKE ベーシック

レゴ エデュケーション SPIKE シリーズは、レゴブロックとプログラミングを使って、STEAM(科学・技術・工学・数学・芸術)を学べる教材です。

ブロックの組み立て、プログラミングで動かしてみることで、子どもの創造性や論理的思考力を育むことができます。

- タイプ:フィジカル

- 対象年齢:6歳~

- 価格帯:50,000円~

「レゴ エデュケーションSPIKE ベーシック」は、小学校低学年から中学年向けの教材です。

プログラミングは、ScratchJrとScratchをベースにしたビジュアルプログラミングを採用。年齢や学習の進み具合に合わせた方法で、プログラミングを学ぶことができます。

慣れ親しんだレゴブロックが、プログラミングによって動いた瞬間は、とても気分がアガりますよ!

また、小学校高学年から中学生向けの「レゴ エデュケーションSPIKE プライム」もあります。

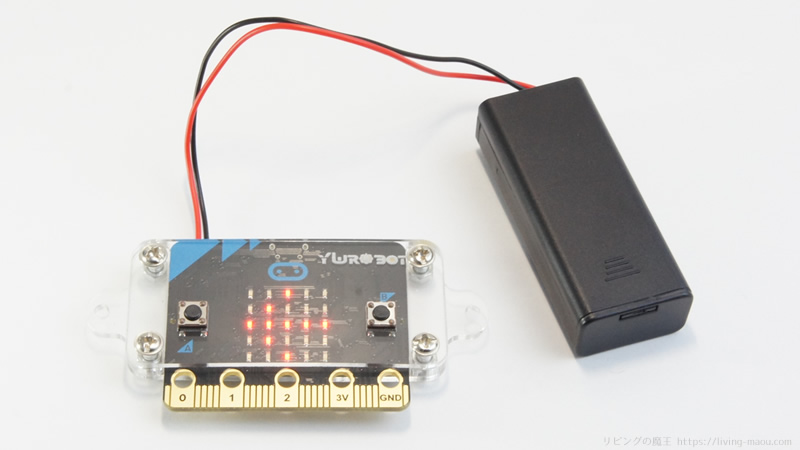

micro:bit(マイクロビット)

micro:bit(マイクロビット)は、情報教育のために英国放送協会(BBC)で開発された小さなコンピュータです。イギリスでは11歳と12歳の小学生全員に配布されています。

- タイプ:フィジカル

- 対象年齢:8歳~

- 価格帯:~4,000円

LED画面や加速度センサー、温度センサー、コンパス、無線通信など、さまざまな機能がついていながら、4,000円前後と安価に手に入るのが魅力。フィジカルプログラミングが始めての人におすすめな教材です。

プログラムは、ビジュアルプログラミング言語の他に、テキスト言語(Python、JavaScript)でも書けます。

Sphero Mini(スフィロミニ)

動画:YouTube「Sphero」より

Sphero(スフィロ)は、アメリカ スフィロ社の球体型ロボットです。スマホやタブレットにダウンロードされたアプリを通じて操作することができます。

- タイプ:フィジカル

- 対象年齢:8歳~

- 価格帯:~7,000円

Spheroには、主に3つのタイプがあります。

- LEDドットスクリーンと方位・光センサーを搭載した「Sphero BOLT

」

- 透明なボディで内部が見える「Sphero SPRK+

」

- 低価格で初心者向けのモデル「Sphero Mini

」

BOLTやSPRK+は30,000円以上と高価ですが、初心者向けのモデル「Sphero Mini」であれば、6,000円前後で購入できます。

プログラミングは、ドロー(線を描く)、ブロック、テキスト(JavaScript)の3つの方法があり、子どもの年齢や習熟度に応じて選択可能。プログラミング初心者から上級者まで楽しめます。

おすすめしないプログラミング教材

おすすめしないプログラミング教材もあります。

- 紙のドリル

- 子ども用のパソコン

- 遊び方に幅がないおもちゃ

紙のドリル

本屋さんでプログラミングドリルを見かけるようになりました。

パラパラと中を見てみましたが、知育ドリルと何が違うのかよく分かりませんでした。

紙のドリルは答えが決まっているので、創造力を育むには不向きです。

プログラミング教育の目的は、論理的思考や問題解決のスキルを養ったり、創造力を育んだりすることです。

紙のドリルだけでプログラミング教育の目的を達成するのは難しいでしょう。

ドリル型の教材ならこれがおすすめ

答えが決まっているドリル型の教材は、創造力を育むには不向きです。

一方で、プログラミング初心者の子が、基本的なプログラミングの概念を学ぶのに効果的な教材でもあります。

パソコンやタブレットから利用できる、おすすめのドリル型の教材を2つ紹介します。

どちらも無料で利用できます。何を作りたいか迷っている子、パズルや謎解きが好きな子におすすめです。

おもちゃのパソコン

おもちゃのパソコンは、人気キャラクターと遊びながら、さまざまなことを学習できる知育玩具です。

最近では、プログラミングを学べる機種もあります。

しかし、画面が小さく、操作性が悪いため、プログラミングの学習を効果的に行うことは難しいデメリットがあります。

さらに、おもちゃのパソコンは比較的高価(1万円~2万円くらい)です。

プログラミングの教材は、無料でも充実したものが揃っているので、わざわざおもちゃのパソコンを買う必要はありません。

たとえば、タイピングには「TYPING LAND(タイピングランド)」、プログラミングには「ScratchJr」がおすすめです。

どちらも無料で利用できるため、コストを抑えてプログラミングを学ぶことができます。

遊び方に幅がないおもちゃ

遊び方に幅がないおもちゃは、作り手の意図した遊びしかできないので、創造力を育むには向いていません。

また、同じ遊び方しかできないため、すぐに飽きてしまう可能性があります。

さまざまなアイデアを出し合い、自分たちでルールを作成できるようなおもちゃや教材を選ぶことが大切です。

まとめ:気軽に子どもと遊ぶことから始めましょう

小学生におすすめのプログラミング教材を3つのジャンル別に紹介しました。

プログラミング教材は、3つのジャンルがあります。

- コンピュータを使わない「アンプラグド」

- ブロックなどを組み合わせてプログラミングする「ビジュアルプログラミング」

- ロボットなどリアルなものを動かす「フィジカルプログラミング」

アンプラグドのおすすめ教材

| プログラミング教材 | 対象年齢 | 価格帯 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| 『ルビィのぼうけん』シリーズ | 5歳~ | ~2,000円 | プログラマー的な考え方を養える知育絵本 |

ビジュアルプログラミングのおすすめ教材

| プログラミング教材 | 対象年齢 | 価格帯 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| Viscuit(ビスケット) | 4歳~ | 無料 | メガネというしくみで絵を動かす |

| Scratch(スクラッチ) | 8歳~ | 無料 | ブロックを組み合わせてプログラミング |

| Minecraft (マインクラフト) |

全年齢 | ~4,000円 | 建築したり冒険したりできるサンドボックスゲーム |

フィジカルプログラミングのおすすめ教材

| プログラミング教材 | 対象年齢 | 価格帯 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| レゴエデュケーション SPIKE ベーシック |

6歳~ | 50,000円~ | レゴブロックを使ってSTEAMを学べる |

| micro:bit(マイクロビット) | 8歳~ | ~4,000円 | BBCで開発された小さなコンピュータ |

| Sphero Mini(スフィロミニ) | 8歳~ | ~7,000円 | プログラミングで動かせるボール型ロボット |

プログラミング教材は、子どもの年齢や興味関心に合わせて選ぶことが大切です。

また、プログラミングの基礎を学べる教材から始め、だんだん難易度の高い教材にチャレンジしていくとよいでしょう。

気軽にお子さんと一緒に遊ぶことからはじめて、プログラミングの楽しさや面白さを実感してみてください。

……と言っても、

- 子どもと一緒にプログラミングをする時間がない

- パソコンが苦手で子どもをフォローできない

こんなことで悩みませんか?

しかも、2025年から大学入学共通テストの教科に「情報」が新設されます。

早くから子どもにプログラミングを経験させた方がいいのではないか…と不安になりますよね。

そんな方は、プログラミング教室を検討してみてはいかがでしょうか。

こちらの記事ではプログラミング教室の選び方とおすすめの教室を紹介しています。

ほとんどの教室で無料体験授業を開催しています。

まずは体験授業で雰囲気を確認して、お子さんにあった教室を探してみてくださいね。