2020年度から小学校でプログラミング教育が必修化されました。

しかし、

- みんながプログラミングを学ぶ意味があるの?

- 学校ではどんなことを習うの?

- お家でした方がいいことある?

とプログラミング教育についてよく分からないと感じていませんか?

親世代は小学校でプログラミングを習っていません。分からないことだらけで大変ですよね。

この記事では、

- プログラミング教育必修化の背景やねらい

- 小学校での授業内容

- お家でやっておきたいこと

を分かりやすく解説します。

プログラミング教育は、プログラミングの技術を覚えるものではありません。

プログラミングの体験を通して、不確かな時代を生きる子どもたちにとって必要な力を育む目的があります。

プログラミング教育がどんなものか理解することで、プログラミング教育に対する不安や戸惑いが少しでも解消できれば幸いです。

プログラミングとはコンピュータに仕事をさせる手順を書く作業

プログラムを作成する作業のことをプログラミングといいます。

プログラムは、コンピュータに仕事をしてもらうために「こうやってね」という手順をプログラミング言語で書いたものです。

プログラミング言語は、

- Python(パイソン)

- Ruby(ルビー)

- Java Script(ジャバスクリプト)

- Scratch(スクラッチ)

などなど、たくさんの種類があります。

なぜプログラミングを学ぶの?

プログラミングを学ぶ理由は2つあります。

- 機械にとって代わられない知識やスキル(非認知能力)を身につけるため

- コンピュータは暮らしに欠かせない身近なものだから

機械にとって代わられない知識やスキル(非認知能力)を身につけるため

動画:YouTube「What School Could Be」より

「The Future of Work: Will Our Children Be Prepared?」(これからの働き方。子どもたちは準備できている?)というタイトルの動画です。ロボットやAI、ドローンが活躍する近未来の仕事を紹介しています。

また、野村総合研究所がオックスフォード大学との共同研究を行い、2015年に発表した資料によると、10年~20年後日本国内の労働人口の約半分が、AIやロボットなどに代替される可能性が高いことが明らかになりました。

野村総合研究所「日本の労働人口の 49%が人工知能やロボット等で代替可能に」

つまり、これからは機械にとって代わられない知識やスキルを身につける必要があります。

機械にとって代わられない知識やスキルとは、

- コミュニケーション能力

- 創造力

- 計画性

- 忍耐力

などといった、非認知能力と言われるもので、プログラマーに限らず、どのような職業に就いても関係なく求められる能力です。

しかし、先生が生徒に知識を教えるタイプの授業や、教科書や本を読んで覚える勉強で身につくものではありません。

なので、非認知能力を身に付ける手段としてプログラミングを学ぶことになりました。

コンピュータは暮らしに欠かせない身近なものだから

私たちの身のまわりには、たくさんのコンピュータがあって暮らしを支えています。

スマホやパソコン、ゲーム機はもちろん、エアコンが温度調整できるのも、ロボット掃除機が家具をよけるのも、コンピュータが入っていて制御しているからです。

それだけでなく、炊飯器、洗濯機、テレビ、トイレ、車などなど…家にあるほとんどの家電はコンピュータによって制御されています。

コンピュータなしの生活なんてありえません。

そしてコンピュータは人間がプログラミングで命令を与えて動かします。

これだけ身近なコンピュータのしくみやプログラミングを学ばないのは逆におかしいですよね。

プログラミング教育3つのねらい

プログラミング教育には3つのねらいがあります。

- 「プログラミング的思考」を育むこと

- プログラムの働きやよさ、情報社会がコンピュータ等の情報技術によって支えられていることなどに気付くことができるようにするとともに、コンピュータ等を上手に活用して身近な問題を解決したり、よりよい社会を築いたりしようとする態度を育むこと

- 各教科等の内容を指導する中で実施する場合には、各教科等での学びをより確実なものとすること

文部科学省「小学校プログラミング教育の手引」より

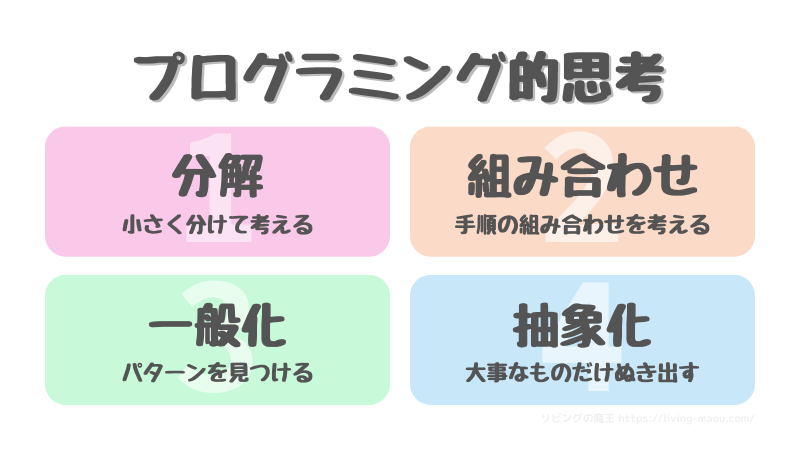

プログラミング的思考を育む

文部科学省「小学校プログラミング教育の手引」で、プログラミング的思考とは

自分が意図する一連の活動を実現するために、どのような動きの組合せが

必要であり、一つ一つの動きに対応した記号を、どのように組み合わせたら

いいのか、記号の組合せをどのように改善していけば、より意図した活動に

近づくのか、といったことを論理的に考えていく力

文部科学省「小学校プログラミング教育の手引」より

とあります。

ちょっと分かりにくいですね。

『なぜ、いま学校でプログラミングを学ぶのか』という本に分かりやすい説明があったので引用します。

プログラミング的思考は、

物事の手順を分解し、それをどのように行っていくかを考えることであり、

効率よく物事を進めていくための段取りを考えることです。次のように簡単な言葉で言い換えることもできるでしょう。

①行動を分解する

②パターンを見つける

③大事なことに絞り込む

④手順で並べるそして、並べた手順で実行し、試行錯誤しながら改善し、課題の解決を目指します。

「なぜ、いま学校でプログラミングを学ぶのか」より

つまり、ある目的を達成するための手順を考えたり、問題を解決するためには

どうすればよいか、よりよくなるのか、きちんと筋道を立てて考える力ということです。

コンピュータや情報社会について学ぶ

お米がどうやってできるのかと同じように、身の回りの仕組みを理解する学習のひとつとしてコンピュータやプログラミングを学びます。

また、コンピュータを活用して身近な問題を解決しようと考えられるようにするねらいもあります。

各教科での学びをより確実に理解できるようにする

正多角形をプログラミングで描こうとすると、正多角形の性質をきちんと理解することが必要になります。

また、一方的に教えられる授業や、教科書を読んで覚えるより、試行錯誤しながらプログラムを作る方が記憶に残りますよね。

このように、プログラミングを取り入れることで各教科の中で学ぶことをより確実に理解できるようにするねらいがあります。

ちなみに、令和4年度の全国学力テスト(小6算数)では、プログラミングで図形を描く問題が出題されています。

プログラミングの授業の内容

プログラミング教育といっても「プログラミング」という教科が追加されるわけではありません。

算数や理科、音楽などの教科にプログラミングが組み込まれます。

例えば、

- 算数:図形をプログラムで描く

- 理科:実験にプログラミングを活用

- 音楽:メロディーをプログラムして演奏する

など、学習の一部でプログラミングを使います。

また、プログラミングができる・できないで成績が変わることもありません。

それは、子どもたちがプログラミングを出来るようにすることが目的ではないからです。

家庭でしておきたいこと 3選

授業の内容は各学校の裁量に任されていて、自治体によってかなり差があるようです。

ただでさえ忙しいと言われている小学校の先生に、授業の内容まで各学校の裁量に任せてしまうのは酷なのかもしれません。

しかし、学習の機会を逃して困るのは子どもたちです。

小学校に続き、中学、高校もプログラミングが必修化になります。

また2025年の大学入学共通テストからプログラミングの知識などを問う「情報」が追加されます。

讀賣新聞オンライン「国立大受験、共通テストにプログラミング…25年から「情報」追加で6教科8科目に」

時間は待ってくれません。全てを学校にお任せするのではなく、家庭でもできることから始めておくとよいと思います。

小学生のうちにやっておいた方がいいことを3つ紹介します。

- タイピング練習

- Scratch(スクラッチ)で何か作る

- 日常の行動をプログラミング的思考で考える

タイピング練習

小学校では、タイピングが必要な機会は少ないかもしれません。

しかし、中高のプログラミング実習ではテキストプログラミングになる可能性があるので備えておきましょう。

タイピングはキー配列を覚えるまで継続して練習する必要があるため、習得までに時間がかかります。

学校で十分な練習時間を確保するのはむずかしいと考えられるので、お家でコツコツ練習しましょう。

Scratch(スクラッチ)で何か作る

親子で何か作ってみましょう。

習ってもいないのに教えられないよ!と戸惑うかもしれませんが、子どもに教える必要はありません。

一緒に考えたり、調べたり、お子さんと同じ目線で学んでみてください。

プログラミングの教材は基本的に何でもいいのですが、親子でプログラミング未経験の場合はScratch(スクラッチ)がオススメです。

オススメの理由は、

- 多くの小学校の授業で利用されている

- 他のブロックプログラミング教材も使えるようになる

- 書籍、ネットの情報が豊富

Scratchは本やネットなど、情報が豊富です。本を一冊買って通してやってみるといいと思います。

テキストプログラミングに挑戦するときも理解が早くなりますよ。

他にも、小学生向けのプログラミング教材はたくさんあります。お子さんの年齢や興味のあることに合わせて探してみてくださいね。

日常の行動をプログラミング的思考で考える

家庭でも日常の行動をプログラミング的思考で考えてみましょう。

例えば、

- 料理や掃除などの家事や朝の身支度など

日常の身近な行動を分解し、効率よく進めていくための段取りを考える。 - 部屋が散らかって片付かない、ゲーム機の取り合いになるなど

家の中の問題を小さな問題(原因など)に分解し、

解決するためにはどうすればよいのか考える。 - 今日みたアニメや動画の内容を1分で話してもらう。

コンピュータを使わずにできます。

まとめ

- これからは機械にとって代わられない知識やスキルが必要。

- これまでの覚える学習では身につかない。

- 暮らしに欠かせない身近なコンピュータについて知る必要がある。

- プログラミング教育のねらいは3つ。

1.プログラミング的思考を育む

2.コンピュータや情報社会について学ぶ

3.各教科での学びをより確実に理解する

- 既存の教科にプログラミングが組み込まれる。

- 授業の内容は各学校の裁量に任されていて、自治体によって差がある。

- タイピング練習などお家で出来ることはやっておこう。

今の子どもたちが働き始めるころ、親世代もまだ働いている人が多いはず。

子どもたちに必要と言われている機械にとって代わられない知識やスキルは、親世代にも必要といえると言えるのではないでしょうか。

ぜひ親子で一緒にプログラミングに挑戦してみてくださいね。

……と言っても、

- 子どもと一緒にプログラミングをする時間がない

- パソコンが苦手で子どもをフォローできない

こんなことで悩みませんか?

しかも、2025年から大学入学共通テストの教科に「情報」が新設されます。

早くから子どもにプログラミングを経験させた方がいいのではないか…と不安になりますよね。

そんな方は、プログラミング教室を検討してみてはいかがでしょうか。

こちらの記事ではプログラミング教室の選び方とおすすめの教室を紹介しています。

ほとんどの教室で無料体験授業を開催しています。

まずは体験授業で雰囲気を確認して、お子さんにあった教室を探してみてくださいね。

【PR】参考にした書籍

マンガでなるほど!プログラミング教育

プログラミング教育について、マンガで分かりやすく解説されています。

なぜ、いま学校でプログラミングを学ぶのかーはじまる「プログラミング教育」必修化

プログラミング教育必修化の背景やねらい、どんなことを学ぶのか。

新しい学びがよくわかります。