- 「おもちゃを買っても、すぐに飽きてしまう…」

- 「せっかくなら、遊びながら学べるものを選びたい!」

そんなふうに思ったことはありませんか?

プログラミング玩具なら、「自分で考えて、工夫して、作る楽しさ」を味わえます。夢中になって遊ぶうちに、自然と学ぶ力も育つのが魅力です。

さらに、ゲーム感覚で楽しめるものが多く、勉強っぽさを感じずに取り入れられるのもポイント。

「プログラミングって難しそう…」と思うかもしれませんが、最近のものは直感的に操作でき、試行錯誤しながら「どうすればうまく動く?」と考える力も伸ばせます。

この記事では、子どもが夢中になれる「プログラミング玩具・教材」を紹介します。

おもちゃ選びの参考に、ぜひチェックしてみてください!

「考えて作る」遊びが、子どもの力を伸ばす!

YouTubeやゲームのような遊びは、すでに作られたコンテンツを「見る・遊ぶ」だけ。知育玩具も学びにはつながりますが、多くは決められたルールの中で遊ぶものがほとんどです。

プログラミング玩具なら「どんな動きをさせるか」を子ども自身が考えることで、遊びがどんどん広がります。

遊びながら創造力を伸ばせるのは、他のおもちゃにはない魅力です。

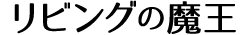

「わからない」が「やってみよう」に!考える力を育む遊び

プログラミング玩具のいいところは、「どうすればうまくいく?」と考えながら試せること。

自由に発想できるので、「こんな風にしたらどうかな?」と工夫する楽しさを味わえます。

試行錯誤を重ねるうちに、すぐに「わからない」と言わなくなり「やってみよう!」と前向きに挑戦できる力が育ちます。

さらに、ものづくりに興味を持つきっかけになったり、意外な才能に気づくきっかけになるかもしれません。

長く遊べてムダなし!成長に合わせて楽しめる

知育玩具は子どもの発達段階に合わないと、知育効果が得られにくいこともありますよね。

その点、プログラミング玩具は成長に合わせて遊び方を変えられるので長く楽しめます。最初はキャラクターを動かすだけだったのが、だんだん複雑なゲームや作品を作れるように!

飽きにくいので「また新しいおもちゃ買って!」が減り、長く遊べてムダがありません。

結果的にコスパの良いおもちゃになります。

授業についていける!プログラミング教育の不安を解消

小学校のプログラミング授業が始まる前に遊びながら慣れておくと、先生の説明がスムーズに理解でき「授業についていけるかな?」という不安も解消します。

さらに、入試の思考力問題にも強くなるので、学校選びの選択肢が広がるメリットもあります。

デジタルに強くなる!将来の選択肢も広がる

タブレットやパソコンへの抵抗がなくなり、IT時代に必要なスキルを自然と身につけられるのもプログラミング玩具の良い点です。

小さいうちから慣れておくことで、「パソコン苦手…」と言わなくなり、将来の仕事の選択肢も広がります。

親としても、「これなら子どもの未来のためになる」と安心できますね!

プログラミング玩具・教材の選び方

プログラミング玩具や教材は、大きく3つのタイプに分かれます。

- 絵本やカードゲームなどコンピュータを使わない「アンプラグド」

- 命令ブロックなどを組み合わせる「ビジュアルプログラミング」

- ロボットなどリアルなものを動かす「フィジカルプログラミング」

お子さんの年齢や興味に合わせて、ぴったりのものを選びましょう。

アンプラグド

アンプラグドは、コンピュータを使わずにプログラミング的思考を学ぶ方法です。

絵本やカードゲームなどを使って、遊びながら「順序立てて考える力」「問題を解決する力」を育みます。

- メリット:小さな子でも取り組みやすく、プログラミングの考え方を学ぶきっかけにぴったり。

- デメリット:プログラミングの考え方は学べるが、実際にコードを書く学習にはつながらない。

- 対象年齢:未就学児~

- 代表例:ルビィのぼうけん、オレタチthincul

ビジュアルプログラミング

ビジュアルプログラミングは、画面上の命令ブロックを組み合わせてプログラムを作る方法です。

タブレットやPCを使って、作品を作りながらプログラミングの基本を学びたい子におすすめです。

フィジカルプログラミング

フィジカルプログラミングは、ロボットや電子機器をプログラムで制御し、実際に動かしながら学ぶ方法です。

子ども向けの教材では、ビジュアルプログラミングで操作できるものが多く、楽しく学べます。

- メリット:手を動かしながら学べるので理解しやすく、ものづくりの楽しさを体験できる。

- デメリット:教材の価格が高めで、管理や準備が必要なものもある。

- 対象年齢:小学校中学年~

- 代表例:micro:bit、KOOV、LEGO エデュケーション、mBot

無料教材も活用するのもオススメ

プログラミング教材には、無料で使えるものもたくさんあります。

まずは無料のものを試して、お子さんがどんなタイプに興味を持つか探ってみるのがおすすめです。

無料で試せるおすすめ教材

- Scratch(スクラッチ):ブロックを組み合わせるビジュアルプログラミング

- Viscuit(ビスケット):絵を描いて動かす直感的なプログラミング

- Code.org:ゲーム感覚で学べるプログラミング講座

おすすめプログラミング玩具・教材

おすすめのプログラミング玩具・教材を7種類紹介します。

| プログラミング教材 | タイプ | 対象年齢 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| 『ルビィのぼうけん』シリーズ | アンプラグド | 5歳~ | プログラマー的な考え方を養える知育絵本 |

| Viscuit(ビスケット) | ビジュアル | 4歳~ | メガネというしくみで絵を動かす |

| Scratch(スクラッチ) | ビジュアル | 8歳~ | ブロックを組み合わせてプログラミング |

| Minecraft (マインクラフト) |

ビジュアル | 全年齢 | 建築したり冒険したりできるサンドボックスゲーム |

| レゴエデュケーション SPIKE ベーシック |

フィジカル | 6歳~ | レゴブロックを使ってSTEAMを学べる |

| micro:bit(マイクロビット) | フィジカル | 8歳~ | BBCで開発された小さなコンピュータ |

| mBot(エムボット) | フィジカル | 8歳~ | プログラミングロボットおもちゃ |

なお、対象年齢は目安です。大人でも楽しめますよ。

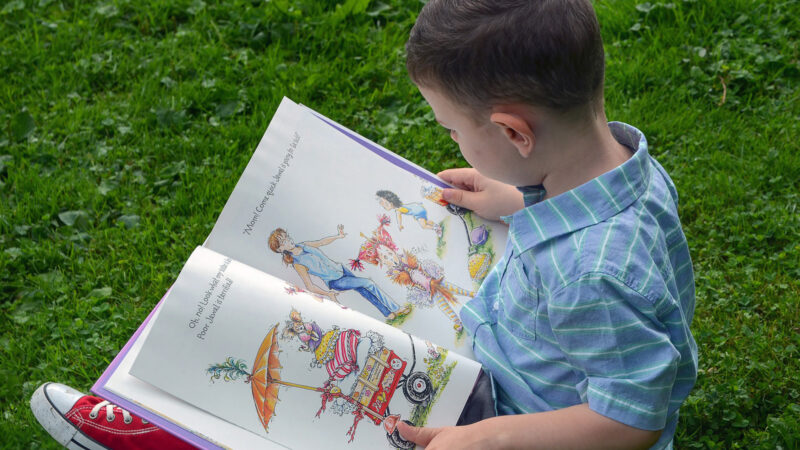

『ルビィのぼうけん』シリーズ

『ルビィのぼうけん』シリーズは、プログラマー的な考え方を養うことができる知育絵本です。

- タイプ:アンプラグド

- 対象年齢:5歳~

- 価格帯:~2,000円

作者はフィンランドの女性プログラマー、リンダ・リウカスさん。

プログラミング編やコンピュータ編など、現在4巻出版されています。

物語を楽しむ「絵本パート」と、遊びながら学べる「練習問題パート」があり、楽しみながらプログラマー的な考え方を養うことができます。

絵本パートでは難しい専門用語はぼぼ出てこないので、ふつうの絵本のように読めるのが◎。

また、練習問題パートでは、大人向けの解説もあり、親子で楽しみながら学べます。

小学校入学前~低学年の子が、プログラミングに興味をもつきっかけにぴったりの絵本です。

Viscuit(ビスケット)

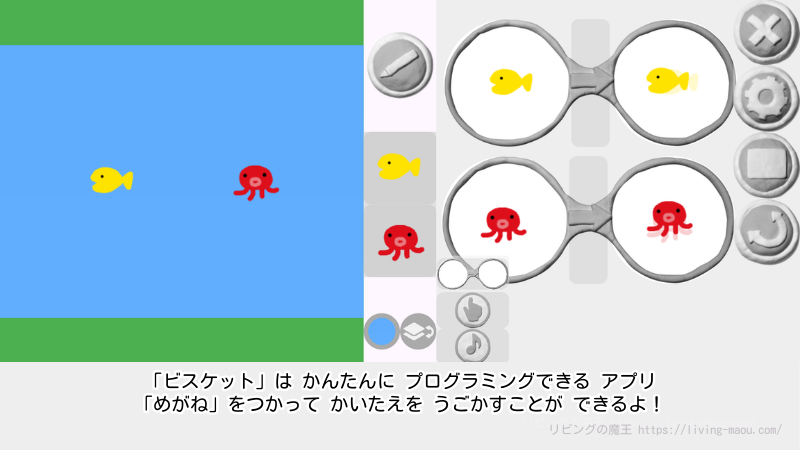

Viscuit(ビスケット)は、「メガネ」というしくみを使って、自分で描いた絵を動かすプログラミング言語です。パソコンやタブレットから利用できます。

- タイプ:ビジュアル

- 対象年齢:4歳~

- 価格帯:無料

プログラミングは、絵を描いて左右のメガネに入れるだけ。覚えることが少ないので、字が読めない小さな子でも使いこなせます。

小さな子どもでも使えるレベルだと、大したことができないように思われるかもしれません。

しかし、組み合わせしだいでアニメーションから複雑なゲームまで、さまざまな作品を作ることができます。

とても奥が深いプログラミング言語です。

Scratch(スクラッチ)

Scratch(スクラッチ)は、アメリカのマサチューセッツ工科大学(MIT)メディアラボが、8~16歳の子ども向けに開発したプログラミング言語です。

インターネットにつながるパソコンから利用できます。

- タイプ:ビジュアル

- 対象年齢:8歳~

- 価格帯:無料

命令ブロックを組み合わせてアニメーションやゲームを作ることができます。

小学生のプログラミングの教材に迷ったら、Scratchから始めれば間違いありません。

理由は3つあります。

- 多くの小学校の授業で利用されている

- 情報が多い(本、インターネット)

- 学んだことをほかの教材でも活かせる

分からないことがあったらすぐ調べられることと、Scratchが分かれば他の教材もすぐに使いこなすことができることが強みです。

Minecraft(マインクラフト)

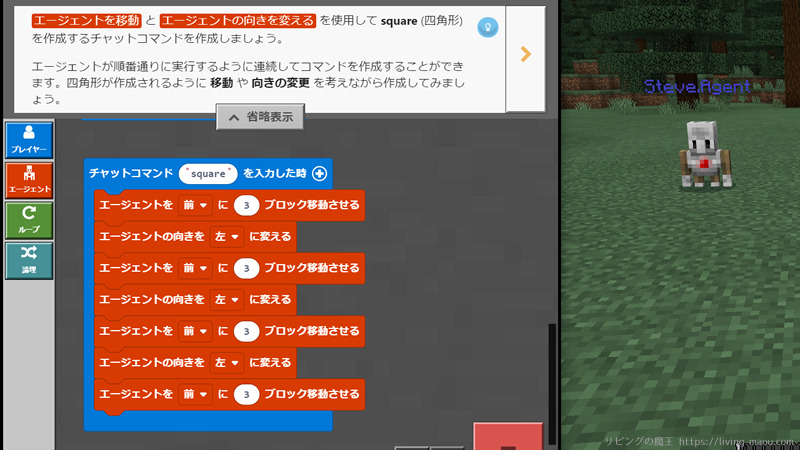

Minecraft(マインクラフト)は、立方体のブロックで建物を作ったり、冒険へ出かけたりするサンドボックスゲームです。

最近では、子どもがプログラミングを学ぶための教材としても注目されています。

- タイプ:ビジュアル

- 対象年齢:全年齢(プログラミングは8歳くらいからがおすすめです)

- 価格帯:~4,000円

コマンドブロックで色々な仕掛けを作ったり、プログラミングをしたりすることができるので、ゲームで遊びながら創造性や問題解決力、論理的思考力を養うことができます。

マイクラが好きな子であれば、最初からモチベーションが高い状態で学習をはじめられるのが強み。

マイクラは、ゲーム機やPCなどさまざまなプラットフォームでプレイできますが、プログラミングの学習をするのであれば、PC版がおすすめです(PC版の購入方法はこちら)

レゴ エデュケーション SPIKE ベーシック

レゴ エデュケーション SPIKE シリーズは、レゴブロックとプログラミングを使って、STEAM(科学・技術・工学・数学・芸術)を学べる教材です。

ブロックの組み立て、プログラミングで動かしてみることで、子どもの創造性や論理的思考力を育むことができます。

- タイプ:フィジカル

- 対象年齢:6歳~

- 価格帯:50,000円~

「レゴ エデュケーションSPIKE ベーシック」は、小学校低学年から中学年向けの教材です。

プログラミングは、ScratchJrとScratchをベースにしたビジュアルプログラミングを採用。年齢や学習の進み具合に合わせた方法で、プログラミングを学ぶことができます。

慣れ親しんだレゴブロックが、プログラミングによって動いた瞬間は、とても気分がアガりますよ!

また、小学校高学年から中学生向けの「レゴ エデュケーションSPIKE プライム」もあります。

micro:bit(マイクロビット)

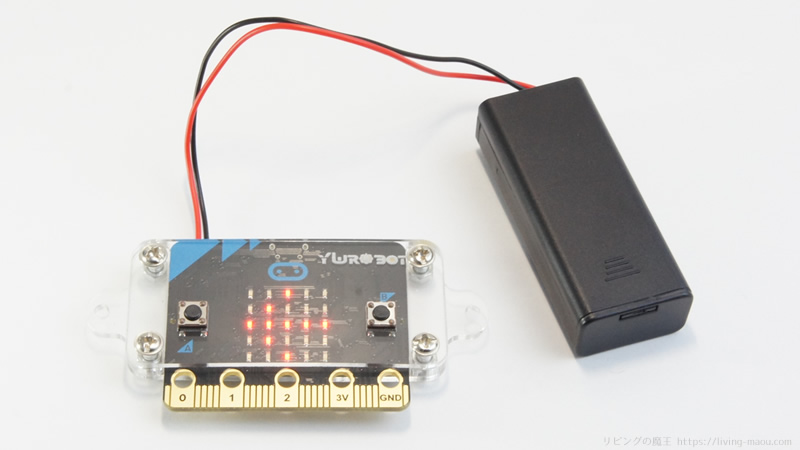

micro:bit(マイクロビット)は、情報教育のために英国放送協会(BBC)で開発された小さなコンピュータです。イギリスでは11歳と12歳の小学生全員に配布されています。

- タイプ:フィジカル

- 対象年齢:8歳~

- 価格帯:~4,000円

LED画面や加速度センサー、温度センサー、コンパス、無線通信など、さまざまな機能がついていながら、4,000円前後と安価に手に入るのが魅力。フィジカルプログラミングが始めての人におすすめな教材です。

プログラムは、ビジュアルプログラミング言語の他に、テキスト言語(Python、JavaScript)でも書けます。

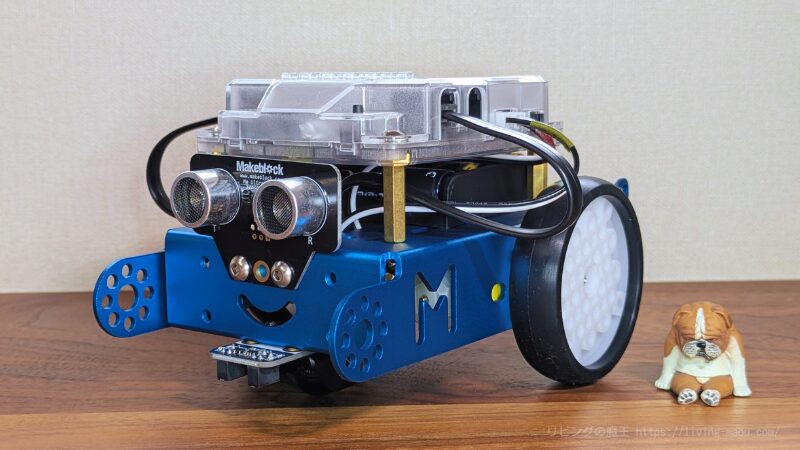

mBpt(エムボット)

mBot(エムボット)は、電子工学・ロボット工学・プログラミングといった分野を、楽しく体験しながら学べるプログラミングロボットおもちゃです。

- タイプ:フィジカル

- 対象年齢:8歳~

- 価格帯:~15,000円

小学校低学年からでも比較的かんたんに組み立てられ、ロボットらしさがありつつも、かわいらしく親しみやすいデザイン。

完成したロボットは、リモコンやアプリ、プログラミングで自由に動かせます。

パーツもかなり充実しているのに1万円くらいと、手を出しやすい価格も魅力です。

さらに、上位モデルの「mBot2」では、テキストプログラミングやAI・IoTの学習にもチャレンジできます。

プログラミングおもちゃ・教材に関するよくある質問

プログラミングおもちゃ・教材に関するよくある質問に回答します。

高いおもちゃを買ってもすぐ飽きるのでは?

多くのプログラミングおもちゃは、「遊んで終わり」ではなく、遊びながらどんどんステップアップできるよう工夫されています。

レベルに合わせた課題や、拡張パーツ、自分で作品を作る機能などがあり、子ども自身が「もっとやりたい!」と次のチャレンジを見つけながら長く楽しめます。

難しくて途中でやめちゃいそう…

プログラミングおもちゃは「楽しいから続く」よう設計されています。

失敗してもすぐに結果が確認できるため、トライアンドエラーの習慣が自然につきます。学習というよりゲーム感覚です。小さな成功を重ねて、自信も育ちます。

パソコン苦手な親でも大丈夫?

パソコンが得意じゃなくても、問題ありません。

多くのおもちゃはマニュアルや動画が充実しており、子ども一人でも進められるようになっています。親は「教える」よりも、「一緒に楽しむ」スタンスでOKです。

本格的に学ばせたい方には、プロの講師が教えてくれる【おすすめのプログラミング教室】もあります。

女の子には向いていないのでは?

プログラミングは性別に関係なく楽しめます。

最近はかわいいデザインやストーリー仕立ての教材も豊富で、「ものづくり」や「表現」が好きな女の子にも人気があります。

子どもがネットやゲームにハマってしまいそう

プログラミングおもちゃは、YouTubeやスマホゲームのように「ただ見る・遊ぶだけ」の受け身な娯楽ではありません。

自分で考えてキャラクターを動かしたり、仕組みを作ったりする、「つくる遊び」です。

目的を持って遊べるよう設計されており、依存性の高い娯楽とは本質的に異なります。むしろ健全にデジタルと付き合う力が育ちます。

まとめ:気軽に遊ぶことから始めましょう

プログラミング玩具は、受け身の遊びではなく「自分で考えて、工夫して、新しい遊びを生み出す体験」を通して、学ぶ楽しさを育てます。

気軽にお子さんと一緒に遊ぶことからはじめて、プログラミングの楽しさや面白さを実感してみてください。

「親が教えるのは不安」「しっかり学ばせたい」と感じた方は、楽しく学べるプログラミング教室がおすすめ。プロの講師が丁寧に指導してくれるので、ITに詳しくなくても安心です。