この記事では温度センサーの機能と、温度センサーを使った簡単なプログラムを紹介します。

温度センサーはその名の通り、温度を測ることのできるセンサーです。

今回はマイクロビットの温度センサーの機能を使って真夏日判定機を作ります。

温度センサーは温度を測ることができる

温度センサーを使うと、マイクロビットのまわりのだいたいの温度が分かります。

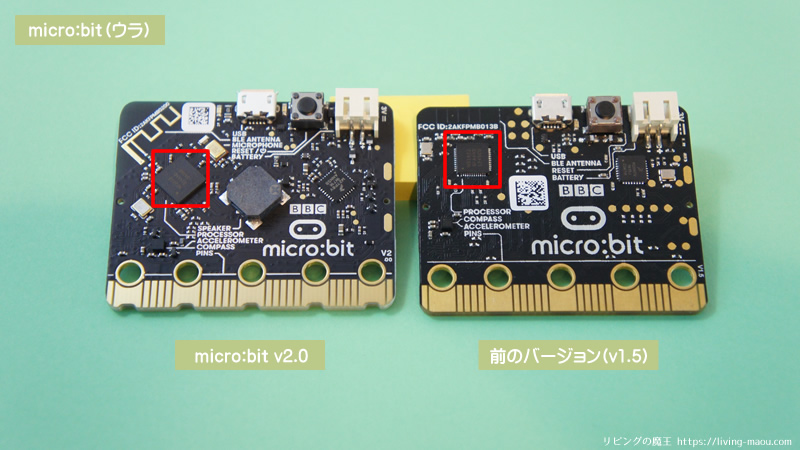

温度センサーの場所は、マイクロビットの裏にあるプロセッサー(PROCESSORと書いてあるチップ)の中です。

だいたいの温度になってしまうのは、温度センサーが気温を測るためのものではなく、プロセッサーの温度を測るためのものだからです。1~2度程度、実際の気温と差がでてきます。

ちなみにプロセッサーは、マイクロビットの頭脳にあたる部分。プログラムを実行しているパーツです。

複雑なプログラムでプロセッサーにたくさん計算させてしまうと、プロセッサーの温度が高くなって気温との差が出やすくなります。正確な気温に近づけたい場合は、プログラムをなるべくシンプルにしましょう。

身の回りで使われている例

- 体温計

- エアコン

- 電気ケトル

- 炊飯器

- 冷蔵庫

- アイロン

などなど…温めたり冷やしたりする家電に多くついてます。

今回のプログラム:真夏日判定機

今の気温が夏日・真夏日・猛暑日のうち、どのレベルなのか判定するプログラムを作りました。

夏日・真夏日・猛暑日の基準は下の通りです。

- 最高気温が25℃以上の日 … 夏日

- 最高気温が30℃以上の日 … 真夏日

- 最高気温が35℃以上の日 … 猛暑日

ボタンAがおされたとき、今の気温を判定し、アイコンを表示するようにします。

- 温度が35℃以上の場合、「がいこつ」を表示する

- 温度が30℃以上の場合、「家」を表示する

- 温度が25℃以上の場合、「Tシャツ」を表示する

- 上記以外の場合、「うれしい顔」を表示する

表示するアイコンは、自分の好きなものに変えてもらってOKです。

あと気温の数値も知りたいと思うので、ボタンBがおされたとき、温度を表示するようにします。

MakeCodeエディターでプログラミング

MakeCode(メイクコード)エディターの画面を開いて、実際にプログラミングしてみましょう。

MakeCodeエディターの基本的な使い方は、「【マイクロビット】MakeCode(メイクコード)エディターの使い方」にまとめています。

プログラム

ボタンAが押されたとき

変数ブロック

「温度」は変数です。変数のカテゴリで「変数を追加する」ボタンをクリックして作ってください。

変数の値を変える「変数~を~にする」ブロックも変数のカテゴリにあります。

プログラムで人間が分かるように名前をつけます。

温度(℃)ブロック

「温度(℃)」ブロックはマイクロビットのまわりの温度を取得します。

入力カテゴリにあります。

もし~ならブロック

「がいこつ」のアイコンを表示する

でなければもし温度が30℃以上の場合

「家」のアイコンを表示する

でなければもし温度が25℃以上の場合

「Tシャツ」のアイコンを表示する

でなければ

「うれしい顔」のアイコンを表示する

「もし~なら」ブロックと「○○>□□」ブロックなど値をくらべるブロックは論理のカテゴリに、「アイコンを表示」ブロックは基本のカテゴリにあります。

一時停止(ミリ秒)ブロック、表示を消すブロック

「一時停止(ミリ秒)」ブロックは、次の命令を実行するまで、指定した時間だけ一時停止させることができます。

「表示を消す」ブロックは、LEDの表示を消す命令です。

どちらも基本のカテゴリにあります。

ボタンBが押されたとき

ボタンBがおされたとき、今の温度を表示します。

「数を表示」は基本のカテゴリにあります。

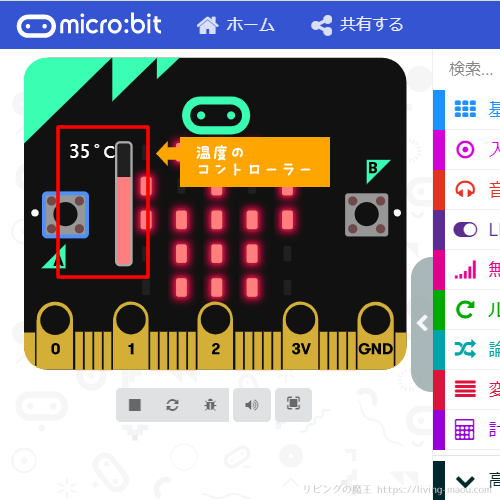

シミュレーターで確認

プログラムが完成したら、シミュレーターで思った通りに動くかテストしましょう。

LEDの左に出てきた温度のコントローラーを上下にドラッグすることで、温度を上げ下げできます。

実機でテストしてみよう

シミュレーターで確認できたら、マイクロビットに転送して実際に動かしてみましょう。

まとめ

マイクロビットの温度センサーの機能と、温度センサーを利用した簡単なプログラムを紹介しました。

他のマイクロビットの機能もまとめています。よかったらこちらもご覧ください。