最近、「プログラミング」とか「STEM教育」ってよく聞くけど、実際に何から始めたらいいのか迷っていませんか?

- 「難しそうじゃない?」

- 「うちの子にできるかな?」

そんなふうに感じている人にオススメなのが、「mBot(エムボット)」というロボットおもちゃ。

パーツもかなり充実しているのに1万円くらいと、手を出しやすい価格も魅力です。

ロボットを組み立てて、プログラミングで動かす……と聞くと難しそうですが、遊び感覚で学べるようになっていて、STEM(科学・技術・工学・数学)の基礎が自然と身につきます。

Scratchに似た操作だから、学校でちょっとやったことがある子なら、すぐにプログラミングを始められますよ。

とはいえ、「本当に学べるの?」「すぐ飽きない?」という不安もありますよね。

この記事では、実際にmBotを組み立てて、動かしてみて感じたリアルな感想をまとめました。

気になっている方の参考になればうれしいです。

mBotはSTEM教育にぴったりなプログラミングロボット

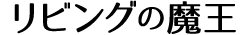

mBot(エムボット)は、Makeblock社が開発した プログラミングロボットです。

対象年齢は8歳以上。

小学生でも比較的かんたんに組み立てられ、ロボットらしさがありつつも、かわいらしく親しみやすいデザインです。

完成したロボットは、リモコンやアプリ、プログラミングを使って自由に動かせます。

電子工学・ロボット工学・プログラミングといった分野を、楽しく体験しながら学べるので、STEM教育(科学・技術・工学・芸術・数学)の入門としてもぴったり。

さらに、上位モデルの「mBot2」では、テキストプログラミングやAI・IoTの学習にもチャレンジできます。

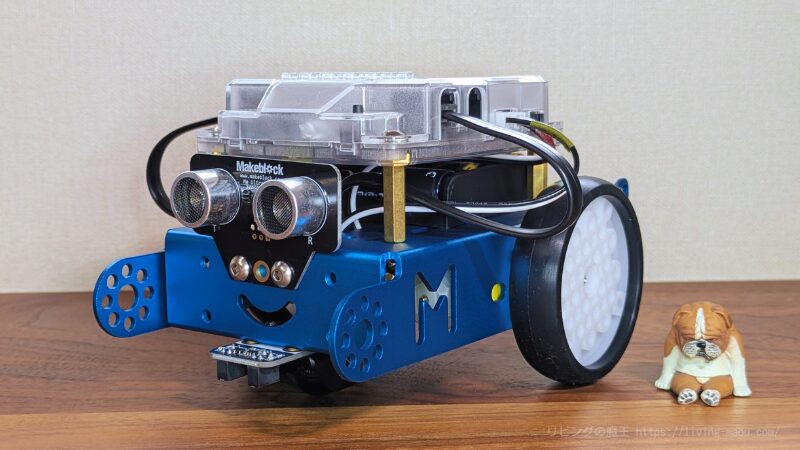

mBotの特徴

mBotの特徴を4つ紹介します。

STEM教育の入門にぴったり

mBotでは、ロボットを組み立てたり、動かしたり、センサーを使って反応させたりと、実際に手を動かしながらSTEM(科学・技術・工学・数学)の基礎を学べます。

「ただのオモチャ」ではなく、「学びにつながる遊び」として、論理的に考える力や問題解決力、創造力などが育つのも、うれしいポイントです。

子どもでも組み立てられる

mBotは、部品の数がちょうどよく、必要な工具も最小限で済みます。

説明書もわかりやすいので、小学生でも大人と一緒なら、30分〜1時間ほどで組み立て可能。

細かい作業が苦手なお子さんでも完成できるため、「やればできる!」という自信にもつながります。

Scratchベースでプログラミングできる

mBotのプログラミングは、専用ソフト「mBlock(エムブロック)」を使って行います。

学校でもよく使われている「Scratch」と同じように、画面上でブロックを組み合わせていくスタイルなので、タイピングが苦手でも大丈夫。

「できた!」「動いた!」という成功体験を通して、プログラミングへの興味ややる気が自然と育ちます。

ロボット教材なのに、手が届きやすい価格

5万円以上するロボット教材も多い中、mBotはAmazonで9,880円(2025年7月20日時点)で購入可能。

「ちょっと試してみたいな」という人にもぴったりの価格です。

しかも、最初からついてくるパーツもとても充実しています。

- モーター

- ブザー

- LEDライト

- 光センサー

- 超音波センサー

- ライントレースセンサー

- 赤外線センサー

これだけそろっていれば、基本セットだけでもしっかりプログラミング体験ができますし、あとからパーツを追加して、遊びや学びの幅を広げることもできます。

ロボット教室に通わせなくても、おうちで本格的なSTEM・プログラミング学習ができる、コスパの良さで人気の教材です。

mBotを組み立ててみた

mBotの外観と付属品

mBotの箱の大きさは、幅21.5cm×奥行18cm×高さ10.5cm。

子ども用のスニーカーの箱くらいの大きさです。

スリーブを外してフタを開けた状態。

フタの裏には組立図が描かれています。

上から、次のような順番で入っています。

- mCoreと骨組み

- クイックガイドと組み立てマニュアル

- ライントレースマップ

- 細々としたパーツ類

mBot以外に必要なもの

mBotのセットには、組み立てに必要なパーツやドライバーもすべてそろっているので、特別な準備はほとんど必要ありません。

ただし、以下のものは別途用意しておきましょう。

- 単3電池(4本) … mBot本体(mCore)の電源用

- ボタン電池(CR2025) … 赤外線リモコン用

- パソコンやタブレット … プログラミングをするために使用

これだけそろえておけば、すぐにmBotでプログラミングを始められます。

組み立て前にパーツが揃っているか確認を!

組み立てを始めてから「あれ?足りない!」とならないように、作業前にパーツの過不足がないかしっかり確認することをおすすめします。

組み立てマニュアルのパーツリストを見ながらチェックしましょう。

モーターが見つからず、しばらく探してしまいましたが、骨組みの下にある白い箱の中にちゃんと入っていました。

それと、パーツリストに載っていない謎の部品が……(使うことはありませんでした)

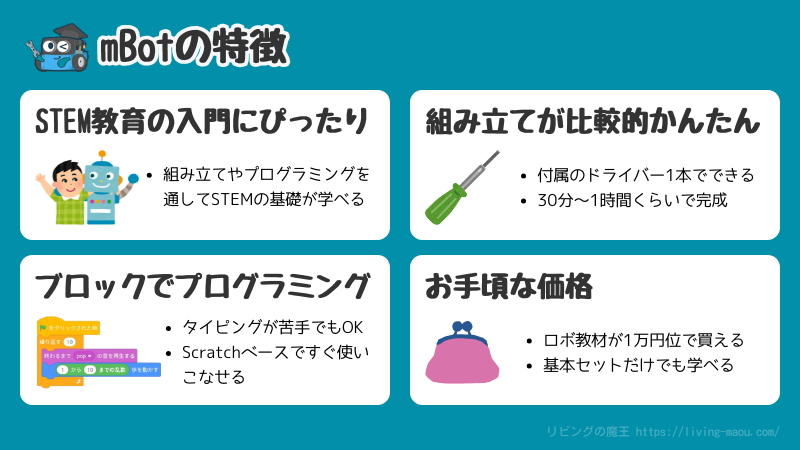

組み立て

いよいよ組み立て。

組み立てマニュアルに沿って、mBotを組み立てていきます。

ステップ1~2

モーターのケーブルは、左右の区別ができるようにマスキングテープを貼りました。

ステップ3~6

ローラーボールの向きに注意!

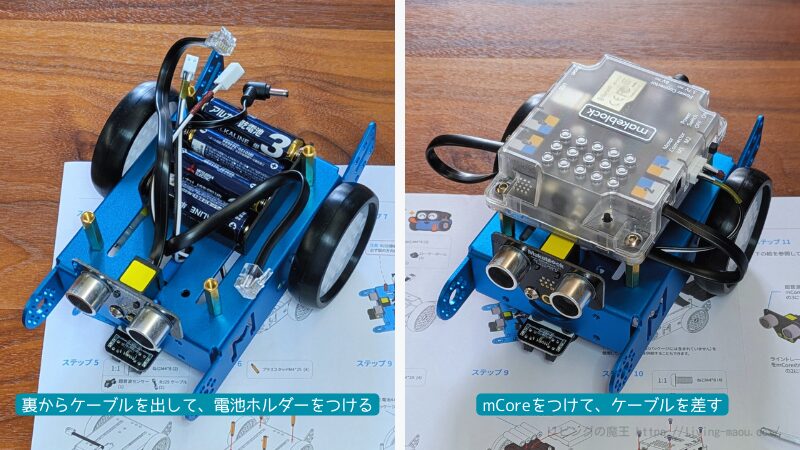

ステップ7~11

モーターのケーブルの左右を間違えないように注意!

mBotのスイッチを入れて、「レ・ミ・ファ」と音が鳴れば完成です。

完成したmBotの大きさは、幅13cm×奥行16.5cm×高さ9.5cm くらい。

組み立ての時間は、ブログ用の写真を撮りながらで50分。大人なら30~40分程度で組み立てられると思います。

部品が多すぎず、マニュアルもイラスト中心でわかりやすいので、ロボットの組み立てが初めての人でも安心です。

ただ、細かいパーツが多いので、大人のサポートはあった方がよいと感じました。

動作確認

組み立てたら、mBotがちゃんと動くか確認しましょう。

mBotには、3つのコントロールモードがあります。

| モード | LEDの色 | 機能 |

|---|---|---|

| 赤外線リモートコントロールモード | 白 | リモコンでmBotを操作 |

| 障害物回避モード | 緑 | mBotが自動的に障害物を回避して動き続ける |

| ライントレースモード | 青 | mBotが黒い線の上を進む |

モードは、本体の切り替えボタン、または赤外線リモコンで切り替えられます。モードによってLEDの色が変わります。

付属のライントレースマップの上を走らせてみました。

ライントレースって、テンション上がりますよね……!

mBotで使えるアプリ

mBotで使えるアプリは、次の3種類があります。

| アプリ | 機能 |

|---|---|

| Makeblock(メイクブロック) | mBotをリモコンのように動かすアプリ |

| mBlock Blockly(エムブロック・ブロックリー) | ステージクリア型の学習アプリ |

| mBlock(エムブロック) | mBotの動きをプログラムできるアプリ |

次の順番で使っていくと、自然にステップアップしながら学習を進められます。

- まずは「Makeblock」で、mBotの動かし方に慣れる

- 次に「mBlock Blockly」で、プログラミングの基本を学ぶ

- 最後に「mBlock」で、自分のアイデアを自由に形にしてみる

Makeblock

Makeblock(メイクブロック)は、スマホやタブレットでmBotを操作できるアプリです。

リモコン操作で前に進んだり曲がったりできるので、「とにかく動かしてみたい!」という時にぴったり。

すぐに動かせるから、「これおもしろい!」とmBotに親しみがわいてきます。

プログラミングを学ぶというよりは、遊びながらmBotに慣れるためのアプリという感じです。

![]()

mBlock Blockly

mBlock Blockly(エムブロック・ブロックリー)は、ステージをクリアしながら進めていく、プログラミング学習用のアプリです。

「命令を順番に出す」「条件によって動きを変える」「繰り返す」など、プログラミングの基本がゲーム感覚で身につきます。

正解・不正解の結果がmBotの動きにはっきり現れるので、「ちゃんと動いた!」という達成感があって楽しさもバツグン。

一通りプレイしてみましたが、「mBlock」でプログラミングを始める前に、このアプリで基礎を学んでおくとスムーズに進められると感じました。土台があると、理解のスピードが違います。

日本語に対応してますが、ふりがながないので、低学年の子は大人のサポートが必要かもしれません。

![]()

mBlock

mBlock(エムブロック)は、複雑な動きの制御、センサーの活用、イベント処理など、mBotの動きをより自由にプログラムできるアプリです。

Scratch(スクラッチ)がベースになっているので、Scratchに慣れている子ならすぐに操作を理解できます。

mBlockには Web版、PC版、モバイル版、3つのバージョンがあり、目的や環境に合わせて使い分けられます。

Web版(Windows/Mac/Linux/Chromebook)

- URL:https://ide.mblock.cc/

- ブラウザ上で動作(インストール不要)

- Bluetoothドングルなしで無線接続が可能

とにかく手軽! インストールの手間もなく、すぐにmBotを動かせるので一番おすすめです。

PC版(Windows/Mac)

- ダウンロード:https://mblock.cc/pages/downloads

- オフライン環境でも使用可能

- 無線接続には専用のBluetoothドングル

が必要

ネットにつなげたくない場合や、学校での使用などに向いています。

ただし、Bluetooth接続には専用のドングルが必要なので注意してください。

モバイルアプリ版(Android/iOS)

- スマホやタブレットで使えるので手軽に持ち運べる

- ただし、操作性や画面の広さはPCやWeb版のほうが快適

ちょっと試してみたいときや、場所を選ばず使いたいときに便利です。

![]()

公式のmBot解説書『mBotで楽しむレッツ!ロボットプログラミング』

mBotに付属しているクイックガイドには、詳しい使い方やプログラミングの例は載っていません。

ネットで調べながら進める方法もありますが、情報がバラバラで分かりにくいことも。

そんなときは本が一冊あると便利です。

公式の解説書『mBotで楽しむ レッツ!ロボットプログラミング』では、mBotの組み立て方から、PC版mBlockのインストールや接続方法、基本的な操作までを、写真付きでとても丁寧に解説しています。

さらに、モーターやブザー、LEDライト、各種センサーなど、mBotに搭載された機能をプログラミングで制御する方法も紹介されており、基礎をしっかり学ぶことができます。

すべての解説にふりがなが付いているので、小学生でも読みやすく、親子で安心して取り組める一冊です。

まとめ|mBotは「遊びながら学べる」理想的なプログラミングロボット

mBotは、遊びながら学べて、しかも将来につながる力もしっかり育てられる、特別なおもちゃ。

「ロボットって難しそう…」と思っていた子でも、夢中になって取り組めるはずです。

初めてのSTEM教材に悩んでいるなら、まずはmBotから始めてみてはいかがでしょうか?

親子で一緒に楽しみながら、「できた!」の経験を積み重ねていけたら素敵ですね。