インターネットは、私たちの生活に欠かせないツールとなりました。

しかし、ネット上では、顔が見えない相手とコミュニケーションをとるため、ついつい言葉づかいや態度が乱れてしまうことがあります。

使い方を誤れば、炎上や誹謗中傷などのトラブルに巻き込まれてしまうことも。

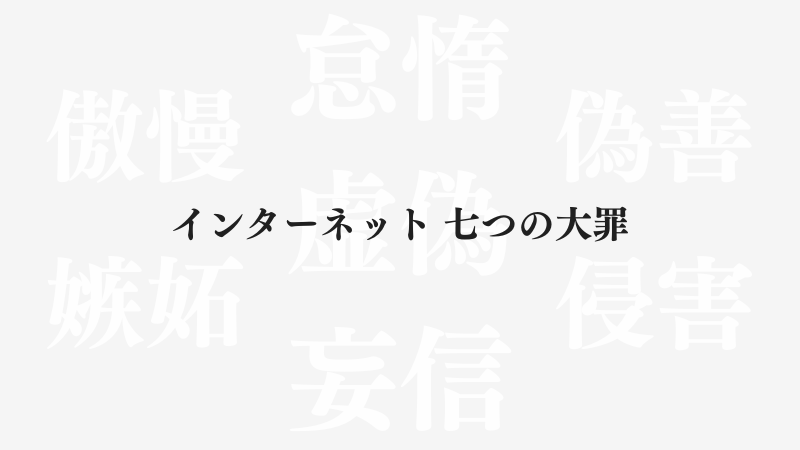

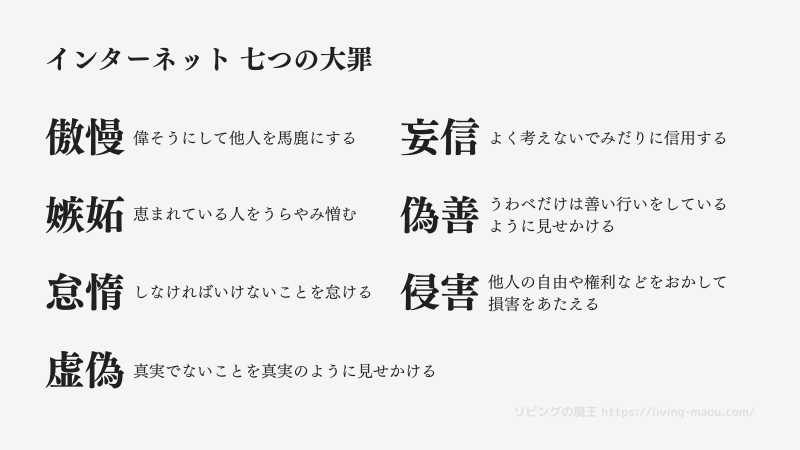

そこで今回は「インターネット七つの大罪」と題して、ネット上でトラブルの原因となる言動に焦点を当て、私なりの見解で七つの要因を考察してみました。

ネットを楽しく安全に利用する方法を、ご家庭で話し合うきっかけにして貰えたら嬉しいです。

インターネット七つの大罪

もともとの「七つの大罪」は、キリスト教において人が罪を犯す原因とされる悪い感情を指します。一般的に「傲慢」「嫉妬」「憤怒」「怠惰」「強欲」「暴食」「色欲」の七つです。

映画やマンガ・ゲームなど、さまざまなコンテンツでモチーフとして利用されており、一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。

それを、ネット上でトラブルの原因となる言動に注目して、私なりにアレンジしてみました。

では、一つひとつくわしく解説していきます。

傲慢

傲慢(ごうまん)とは、自分を過大評価して偉そうにふるまい、他の人を馬鹿にしたり見下したりすることです。

ネット上での傲慢な行動の例は、

- 顔も名前も知らない相手に、失礼なことを言う

- 自分の知識や経験を誇示して、上から目線な態度をとる

- ごく一部の情報に飛びついて、全てを知ったような口を利く

- 自分の意見ばかりを押し付けて、他の人の違う意見を蔑ろにする

ネット上では、相手の顔や表情が見えないぶん、つい漫画のモブやNPCのように感じてしまいがちです。

そのせいで、相手の気持ちや状況を考えずに、失礼な言葉を投げかけてしまうことがあります。

また、短いまとめや断片的な情報を少し目にしただけで、「完全に理解した!」と錯覚してしまうこともあります。

しかし、表面的な知識だけで意見すると、周りからは「ご意見番気取りで何様…?」と距離を置かれてしまいかねません。

自分の意見を持つのは大切ですが、上から目線になったり、相手を否定するような言い方が続くと、いつのまにか人が離れてしまうことも。

画面の向こう側にいるのは、自分と同じように感情を持つ人です。

言い方を少し丁寧にしておくだけでも、ムダなトラブルをぐっと減らせますよ。

嫉妬

嫉妬(しっと)とは、自分より恵まれている人をうらやみ憎むことです。

嫉妬からくる行動の例は、

- 他人の成功を祝福できず、かわりにその人を悪く言う

- 他人の才能や努力を見下し、からかったり、貶したりする

- 有名人がミスをしたり問題を起こしたとき、執拗に叩く

ネット上では、匿名で発言できるため、普段は抑圧している感情や本音を、そのまま発言してしまいがちです。

嫉妬もまた、普段は抑圧している感情のひとつ。他の人が成功している、幸せそうにしているのを見て、自分もそうなりたいと思うのは、人として自然なことです。

しかし、嫉妬心をコントロールできず、相手を傷つけるような言葉を言ってしまうと、相手が嫌な気持ちになるばかりでなく、その発言が拡散され、自分の信用を失ってしまう可能性があります。

他人と自分を比較して落ち込むのではなく、嫉妬心を自分を成長させるためのきっかけにできるといいですね。

怠惰

怠惰(たいだ)とは、しなければいけないことを怠けることです。

ネット上での怠惰な行動の例は、

- 目的もなくSNSや動画をダラダラ見て、時間を浪費する

- SNSやオンラインゲームに夢中になって、今やるべきことを後回しにする

- ネットの情報に頼りすぎて、自分で考えなくなる

SNSや動画、ゲームで夢中になり過ぎてしまうことは、誰にでも経験があるのではないでしょうか。

私もよくもう少しで終わりと思いながら、気付けば何時間も経過してしまっています。

SNSやゲームは、ユーザーの心理を巧みに利用して、より長く利用してもらうように設計されています。

なので、SNSやゲームを利用する際には、目的を持って使うように心がけたり、自分でルールを設けて利用するなど工夫が必要です。

例えば、SNSや動画は見るものを決めてから利用する、ゲームは時間を決めて遊ぶなど、自分の目的に合った使い方を心がけましょう。

また、考えることを放棄して、有名人や顔も名前も知らない相手に判断を委ねていると、誤った情報を信じてしまったり、他人の考えに流されやすくなります。

そのため、自分で調べて情報を確かめたり、自分の考えを整理したりする習慣を身につけましょう。

虚偽

虚偽(きょぎ)とは、嘘をついて真実でないことを真実のように見せかけることです。

虚偽にあたる行動の例は、

- 間違った情報を意図的に発信したり、拡散したりする

- 自分の意見を正当化するために、都合よく事実をねじ曲げる

- 他人の名前やアカウントを使って、本人になりすます

軽い気持ちで嘘を発信・拡散したつもりでも、イタズラでは済まないことも。

誤った情報が人々の間で広がり、本当のことが分からなくなると、パニックや暴動につながる可能性があるほか、経済や社会に大きな影響を与える可能性があります。

その結果、たくさんの人がまちがった判断をしてしまったり、名前を出された人が誹謗中傷を受けたり、法的な問題に発展することも。

現実と同じように、ネットでも嘘をつけば、友達や周りの人からの信頼を損なうことになります。

ネット上での発信には責任が伴います。客観的な事実に基づき、誠実な発言を心がけましょう。

妄信

妄信(もうしん)とは、物事をよく考えないでみだりに信用することです。

妄信に基づく行動の例は、

- 根拠のない情報を信じてしまう

- 情報が信頼できるものか確認しない

- 有名人の言葉を疑わず鵜呑みにしてしまう

- SNSのトレンド情報に疑問を抱かない

インターネットは、誰でも簡単に情報を発信できるため、真偽のわからない情報が拡散されやすい場所です。

有名人が言ったことやトレンドの情報も、必ずしも正しいとは限りません。

情報を確かめずに信じてしまうと、デマを広めてしまったり、過激な考え方に引っ張られたり、詐欺や犯罪に巻き込まれる可能性があります。

なので、情報を確かめるための方法を身につけましょう。

総務省の「【啓発教育教材】インターネットとの向き合い方 ニセ・誤情報に騙されないために」では、ニセ・誤情報に騙されないためにどうしたらよいか紹介されています。とても分かりやすいので、一度読んでおくことをオススメします。

偽善

偽善(ぎぜん)とは、良いことをしているように見せかけながら、実はそうでもない行動のこと。

偽善的な行動の例は、

- 不祥事を起こした人や非常識な人を、晒したり叩いたりする

- 誰かを悪者と決めつけて、一方的に批判したり、責め立てたりする

- 被害者をだしに使って、自分の意見をアピールするための道具にする

不祥事や事件が発生したときに、悪人を一刀両断して、スカッとするような発信が注目を集めることがありますよね。

加害者(とされる人)を厳しく批判し、怒りを主張することで、共感を呼びかけます。

一見、「正義のために声を上げている」ように見えるかもしれません。

でも実際には…

- いい人・賢い人と思われたい

- 注目を集めて影響力を高めたい

- 他人を見下して、優越感を味わいたい

- 叩けるから叩いてる。ストレスをぶつけたい

というような「正義の皮をかぶった自己アピールやマウント」になっているだけかもしれません。

こうした行動は、問題の解決どころか、

- 状況を悪化させたり

- 誰かの再出発のチャンスを奪ったり

- 関係ない人まで傷つけたり

最悪の場合、命を奪ってしまうことも……。

もちろん、「これは許せない!」と思うのは自然な感情です。

でも、その怒りが「悪者なら叩かれて当然」「拡散しないと悪いやつを許すことになる」という考えに変わってきたら、危ないサインかもしれません。

大切なのは、感情に流されず、冷静に本質を見ること。

炎上やゴシップを見かけたら、反応せずに距離を取るのも大事です。

侵害

侵害(しんがい)とは、他の人の権利やプライバシーを踏みにじって、相手に損害を与えてしまうことです。

身近な例をあげると、

- 他人の作品を許可なく使う

- 違法にアップロードされた動画や漫画を見る

- 他人が写った写真を勝手にネットに載せる

- 偏見や差別的な発言をする

- ネットを通じて嫌がらせをする

こうした行為はすべて「侵害」にあたります。

著作権の侵害、プライバシーや肖像権の侵害、人を傷つける行為に分けて説明します。

著作権の侵害

音楽・映画・本・ゲームなどの作品には、作った人を守るための「著作権」があります。

これらを許可なくコピーして配ったり、インターネットにアップロードすることは著作権の侵害です。

また、違法にアップロードされた動画や漫画を「見るだけ」でも問題があります。

なぜなら、作者や会社にお金が入らなくなり、その結果、新しい作品を作る資金ややる気が失われてしまうからです。

さらに、インターネットから画像や音楽、動画を勝手にダウンロードして、自分のSNSなどに載せることも著作権侵害になる場合があります。

プライバシーや肖像権の侵害

他人の写真やプライベートな情報を、本人の許可なくネットに公開することは、肖像権やプライバシーの侵害になります。

相手が友達でも、有名人でも、「悪いと思っている人」でも、同じです。

軽い気持ちでやったことが、大きなトラブルにつながることがあります。

たとえば、

- 友達の写真を勝手にあげた場合

「みんなに見せたい」だけでも、住所や学校が特定される危険があります。

また、本人が嫌がれば、信頼関係が壊れてしまいます。 - 有名人の写真を許可なくあげた場合

本人や事務所に迷惑がかかるだけでなく、ファン同士のトラブルに発展することもあります。 - 「悪い人」を晒した場合

「正義のつもり」でも、間違った情報なら冤罪になり、取り返しがつかなくなります。

事実であっても、ネットに公開すれば過剰な攻撃を招き、あなた自身も加害者扱いされかねません。

ネットで人を断罪するのは、正義ではありません。無責任で危険な行為です。

人を差別する発言

人種や出身、宗教、性別、恋愛のあり方、障害、病気など、生まれ持った特徴や背景を理由にして、誰かを不公平に扱ったり、見下したり、排除しようとする発言は、人権を侵害する行為です。

からかいや冗談のつもりでも、相手にとっては深い傷になることがあります。

そのような言葉が積み重なると、社会の中に分断や対立を生むことにもつながります。

「自分は絶対にしない」と思うかもしれません。

しかし、誰でも無意識の思い込みから、知らず知らずのうちに誰かを傷つけてしまうことがあります。

特に誰かのことを話題にするときは注意が必要です。

「○○人はみんな~」「△△ってやつは~」のように主語を大きくすると、偏見や差別だと思われ、自分が非難されることもあります。

自分の言葉がどんなふうに受け取られるか、想像してから投稿するクセをつけましょう。

まとめ:ネット上の発言も「現実と同じ」責任が伴う

インターネット七つの大罪

ネットでのコミュニケーションをよりよくするために

- 衝動的に発信・拡散しない(一呼吸置いて気持ちを落ち着かせてから)

- 情報源はどこか、誰が発信しているか、他のメディアの扱い方を確認する

- 正しいかどうか確認していない情報を発信・拡散しない

- 誰に対しても礼儀正しく接する

- 色々な立場の人の気持ちや意見を尊重する

- 炎上やゴシップから距離を置く

最後に。

相手がどんなに悪いと感じても、攻撃的な言動は絶対にやめてください。

ネット上での行動や発言は、まるでデジタルな刺青のように長期間に渡って残ります。

ということは「あなたが攻撃的な言動をした」という記録も消えないということです。

自分の行動が過激すぎると、友達や周りの人からの信頼を失い、離れていってしまいます。

将来の進学や就職に影響することも。

後でどんなに後悔しても取り消すことができません。未来の自分のためにもやめましょう。

保護者の方へ:子どもが“知らずに誰かを傷つけないために”

「悪い人は叩かれて当然」といった空気や、人を笑いものにする投稿が当たり前のように流れるネットの世界。

大人でさえ感情的になって人を責めたり、軽率な投稿で炎上に加わることがあります。

そんな光景を、子どもたちは日常的に目にしており、影響は決して小さくありません。

ネットで見たノリや雰囲気をまねして 気軽に投稿したことが、誰かを深く傷つけたり、思わぬトラブルにつながることも。

だからこそ、日常の中で大人が声をかけ、子どもが自分の行動を見直すきっかけをつくることが欠かせません。

たとえば——

- この情報、本当に正しいかな?

- 誰かをからかったり、笑いものにしてない?

- リアルでも同じことが言える?

- あとで自分が困ったり、誰かを傷つける可能性はないかな?

こうした問いかけを、親子で一緒に考えてみてください。

そしてもう一つ大事なのは、子どもが困ったときに安心して相談できる関係づくりです。

「話しても怒られない」「ちゃんと聞いてもらえる」そんな安心感が、子どもにとって大きな支えになります。

子どもは、大人の背中を見て育ちます。

まずは私たち大人がネットでのふるまいを見直し、良いお手本となれるよう心がけていきたいですね。