SNSや動画のコメントで、よく見かける言葉

- このゲーム、マジでクソ

- 爆死確定w

- 失敗作

- オワコン!

作品や人をバッサリ否定する、ちょっとキツい言葉たち。

好きなアニメやゲーム、アイドルをそんなふうに言われて、イヤな気持ちになったことはありませんか?(私はめちゃくちゃあります……)

今回は、

- どうしてネットには悪口が多いのか?

- そういう言葉にふりまわされないために、どうすればいいか?

この2つをいっしょに考えてみましょう。

どうしてネットには悪口が多いの?

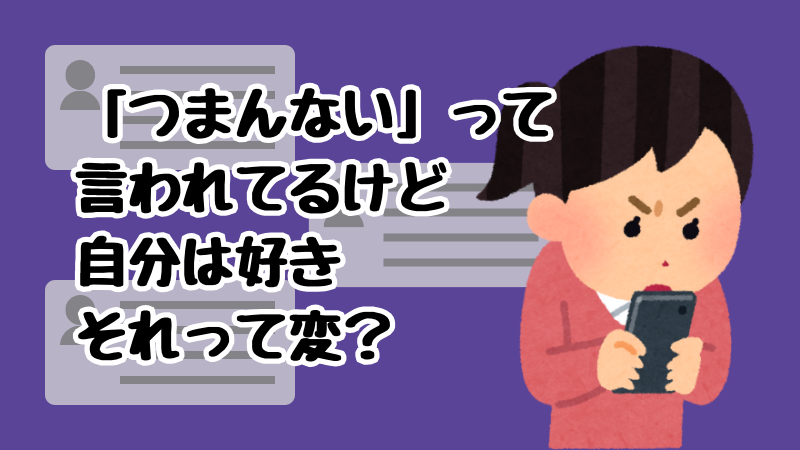

アルゴリズムのしくみで「強い言葉」が目立つ

人は、うれしいことよりもイヤなことに強く反応する習性があります。

たとえば、「○○は神ゲーだった」よりも「○○はクソゲー」「オワコン」みたいな言葉のほうが、つい目に入りませんか?

SNSや動画サイトは、たくさん見られた・反応された投稿が上に出やすくなる仕組み(アルゴリズム)です。

つまり…

- 感情的な投稿が目立つ

- 気になって拡散される

- さらに表示されて広がっていく

このループによって、悪口がどんどん増殖していくんです。

怒りや煽りが伸びる仕組みだからこそ、やさしい意見や静かな感想は埋もれてしまいやすくなります。

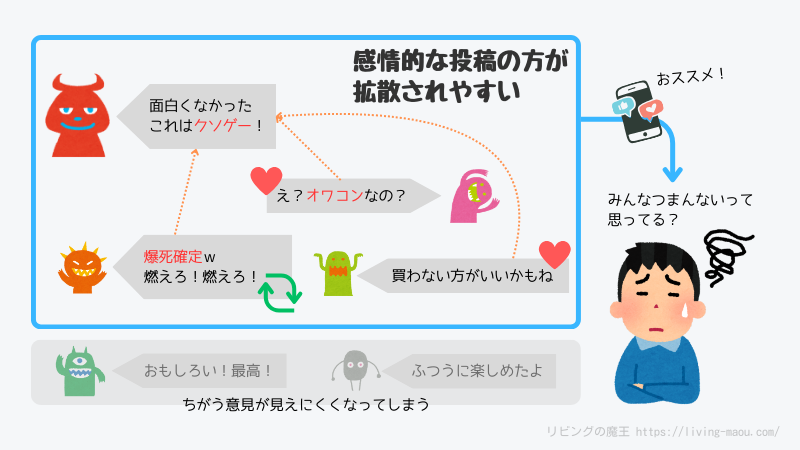

注目されたくて わざと悪く言う

SNSでは、「過激なことを言ったほうが注目される」と知っていて、わざと強い言葉を使う人がいます。

たとえば、こんな投稿 見かけたことありませんか?

内容も知らないのに、自分のイメージだけで一方的に批判する

- あのアニメ、1秒も見てないけど絶対テンプレ量産型じゃんw

- あの漫画、絵柄がダサくて無理!未読だけどハズレ確定

- 〇〇の映画、予告見ただけでわかるけど有名俳優使ってるだけのゴミ

作品を見てもいないのに、勝手なイメージやウワサだけで叩いてしまうパターン。

トレンドに乗って強い言葉で叩けば、注目してもらえると期待しているのかも。

小さな不満を大げさに言う

- 〇〇のアニメ、推しの出番30秒だけって何!? 制作陣無能、もう無理

- メニュー画面のボタン配置ゴミすぎ!こんなんクソゲーだろ

- この漫画、作画ミスが酷い。読む気失せたわ。(作画ミスは1コマだけ)

ちょっとしたイラッとを、わざと大げさに言って反応をたくさんもらおうとするパターン。

元の事実を歪めて、自分の都合のいいように伝える

- ネットで大炎上中!みんなブチギレ(5人しか文句言っていない)

- このバグ絶対わざとだろ!こんな詐欺ゲー許せん!

- このシーン暴力肯定してる!こんな問題作が公開OKとか終わってる(文脈ガン無視)

本当の情報を正しく伝えず、自分に都合よく話を盛ったり 切り取ったりするパターン。

自分がすごいと思われたくて、上から目線で語る

- このストーリー展開読めすぎ!こんなテンプレ展開で感動するとかありえん

- にわかは あのアニメを絶賛してるけど、中身スカスカだよw

- 〇〇のバトルシステム、バランス調整できてねえな!こんなん即修正案件だろ

他の人より自分の方が詳しい・センスがあると思われたくて、作品や人を見下す話し方をするパターン。

目立ちたいだけでやっていることも多い

こうした人たちは、本気で作品について語りたいわけではなく、

- インプレッション(=投稿が何回人の目にふれたか)を増やしてお金を稼ぎたい

- 自分の評価・影響力を上げたい

- 共感を集めて 安心したい(承認欲求を満たしたい)

つまり、目立ちたいだけの演出です。相手にする価値なんてありません。

そんなものにいちいち反応してたら、相手にとっては“ちょろいカモ”。

わざわざ利用されにいくなんて、バカバカしいと思いませんか?

また、そんな投稿をマネしないようにしましょう。

- 「またテキトーなこと言ってる」

- 「どうせ悪く言うだけでしょ」

- 「またマウント?めんどくさ」

そんなふうに思われて、いつの間にか面倒くさい人認定されてしまうかもしれませんよ。

自分の見える世界がせまくなる仕組みもある

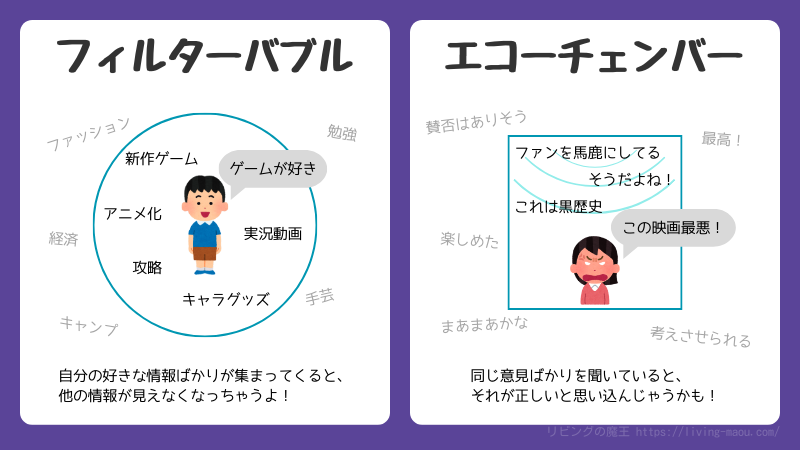

ネットでは「強い言葉が目立つ」だけでなく、フィルターバブルやエコーチェンバーのせいで、見える情報がかたよってしまうことがあります。

フィルターバブル:「興味ありそうな情報」ばかりになる

フィルターバブルは、インターネットの仕組みによって、自分が興味を持っている情報ばかりが表示される状態です。

たとえば…

- バトル系アニメの動画ばかり見ていると、似たようなアニメの情報ばかりが出てくる

- 「○○はダメ」という意見ばかり見ていると、同じような投稿がどんどん表示される

似たような情報ばかり見ていると、他のジャンルに触れる機会が減ったり、新しい考えや別の視点に出会いにくくなり、自分の世界が狭くなってしまいます。

エコーチェンバー:同じ意見の人とだけつながる

エコーチェンバーは、自分と同じ意見や価値観を持つ人たちとばかりやりとりをすることで、同じような意見や情報ばかりが繰り返し共有される状態です。

たとえば、同じ考えの人が集まる場所では…

- 「○○はクソゲー!」

- 「わかる!マジで最悪!」

- 「本当それ!みんな思ってるよね」

というように、同じ意見が“こだま”のように返ってくる状態に。

その結果、「やっぱりこれが正しいんだ」と強く思い込みやすくなり、ちがう意見を受け入れにくくなってしまいます。

ネットの声=みんなの本音とは限らない

ネットでは”感情的な言葉”が目立ちやすいです。

そのため、目立ちたい人がわざと過激なことを言ったり、見た人が強く反応して広がってしまいます。

さらに、同じような意見ばかりが目につくことで「みんなそう思ってる」と錯覚してしまうことも。

でも、それはアルゴリズムが選んで見せている”一部の声”にすぎません。

ネットでよく見る批判の声が、必ずしもみんなの本音とは限らない。

ネットの悪口は「アルゴリズムが育てた幻」かもしれませんね。

ネットの言葉に振り回されないコツ

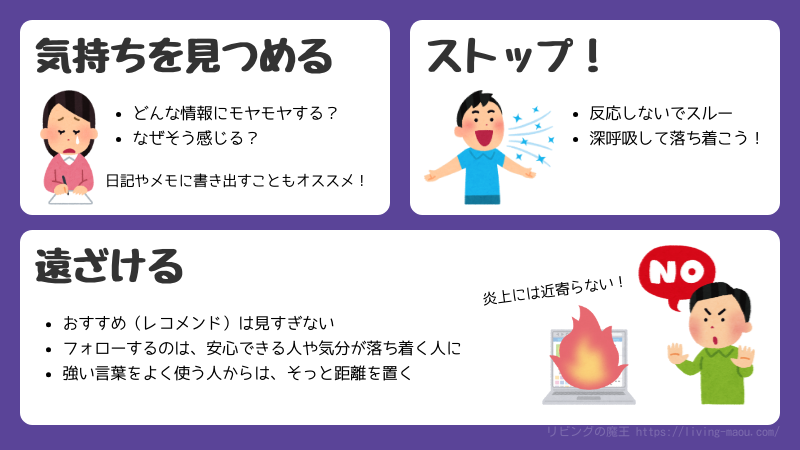

SNSや動画のコメントで強い言葉を見てモヤモヤしたとき、ちょっと立ち止まってみましょう。

モヤモヤした理由を見つけよう

まずは、自分の気持ちを見つめてみましょう。

- 大好きなものをバカにされて、悔しかった

- 作った人の努力を踏みにじる言葉を見て、悲しくなった

どんな情報にモヤモヤするのか、なぜそう感じるのか意識することで、自分にとって大切にしたいものが見えてきます。

自分の価値感、軸が見えてくることで心が落ち着き、情報に振り回されにくくなります。

日記やメモに書き出すのもオススメです。

いったんストップ!

イヤな言い方をされると、つい反論したくなりますよね。

そんなときは、深呼吸してひと休み。

ムキになって言い返しても、余計にイライラしたり、ケンカになってしまうだけ。

反応してしまうと、イヤな情報がもっと拡散することになってしまいます。

「スルーする」「あえて何も言わない」ことも、ちゃんとした選択です。

また、ネット上の情報は 間違っている情報だったり、都合のいいように歪められたものだったり、事実とちがうものが含まれることもあります。

すぐに反応しないで、信頼できる情報源か確認したり、別の意見も探してみましょう。

イヤなものは、そっと遠ざけよう

イライラするコメントや動画は、無理して見なくてOK!

ネットの中でも自分にやさしくできる場所を選びましょう。

- おすすめ(レコメンド)は見すぎない

- フォローするのは、安心できる人や気分が落ち着く人に

- 強い言葉をよく使う人からは、そっと距離を置く

ミュート・ブロック・アプリを閉じる……

それは逃げではなく、自分を守るためのスキルです!

あなたの”好き”はあなたのもの

自分の好きな作品を悪く言われると、心がズキッとすることありますよね。

でも、”好き”って気持ちは、誰かに決められるものではありません。

たとえば…

- 友だちが「つまらない」と言ってたマンガ。自分はめちゃくちゃハマった。

- YouTubeで「このアニメは失敗」と言ってた。でも、自分は泣けたし感動した。

「自分はおかしいのかな…」と不安になるかもしれません。

でも、どんな感想にも正解も不正解もありません。

ネットにはいろんな人がいます。

同じ作品でも「つまらない」と思う人もいれば、「最高!」と感じる人もいるのがふつうです。

だから、ネットとちがう考えでも大丈夫。

そのちがいが、あなたの価値を下げることはありません。

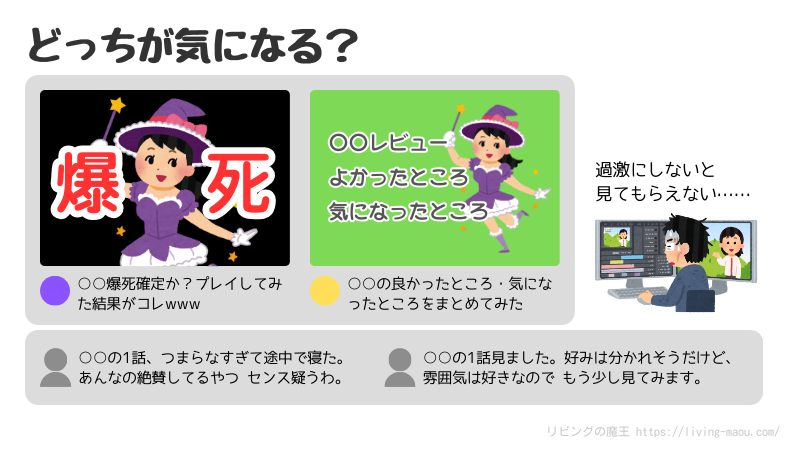

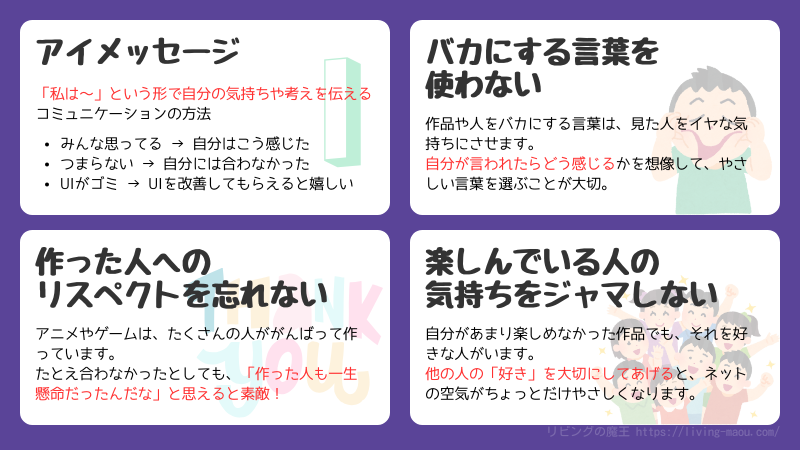

批判って、ぜんぶダメなの?

「じゃあ、何も悪く言っちゃダメなの?」と思うかもしれませんね。

でも、「批判」と「悪口」はちがいます。

たとえば…

- ここはちょっと残念だったけど、あのシーンは良かった

- 自分にはテンポが合わなかったかも

このように、自分の感じたことをていねいに伝えるなら、それは立派な“意見”です。

作った人にとって参考になることもあります。

「自分はこう感じた」と伝えるのは自由。

でも、言葉の使い方次第で、誰かを傷つけてしまうこともあります。

気持ちを伝えるときは、読んだ人への気配りも大切ですね。

伝えるときは、こんなことを意識してみてください:

- 「みんな思ってる」じゃなくて → 「自分はこう感じた」

- 「つまらない」じゃなくて → 「自分には合わなかった」

- バカにするような言葉を使わない

- 作った人へのリスペクトを忘れない

- 楽しんでいる人の気持ちをジャマしない

自分も相手も大事にできる言葉を使っていきましょう。

さいごに ~自分の「好き」を信じよう~

ネットには、すぐに「ダメだ」と否定する人もいます。

でも、本当に大切なのはあなたがどう感じたか。

自分の気持ちより他人の評価を優先してしまうと、いつのまにか 自分の好きなものがわからなくなってしまいます。

自分の”好き”を決められるのは、自分だけ。

「いいな」「おもしろい」と思った気持ちを、これからも大切にしてくださいね。

保護者の方へ:ネットの「言葉」が子どもに与える影響について

今の子どもたちは、SNSや動画コメントなどで、日常的に強い言葉やネガティブな意見に触れています。

「クソゲー」「オワコン」「爆死」などの言葉は刺激が強く、それが当たり前になることで、心に影響を与えることもあります。

ネガティブな投稿は目立ちやすく、拡散されやすい構造のため、「みんながそう思ってる」「自分が変なのかも」と感じてしまい、自分の感性に自信を持てなくなることも。

大人ができることは、「その言葉は本当に信じていいのかな?」「あなたはどう感じた?」「別の意見も探してみよう」と、いっしょに立ち止まって考えること。

そして、ネット上の言葉にふりまわされず、「自分の感性を信じていいんだよ」と安心させてあげることです。

批判や評価に敏感な時期だからこそ、他人の声にふりまわされない力と自分の感じたことを信じる力を育んでいけるといいですね。