micro:bitでAIを使ったプログラミングが体験できるのを知っていますか?

2024年11月に公開された新機能「micro:bit CreateAI」を使えば、micro:bitの動きをAIに学ばせ、その動きに応じて音や光を出すことができます。

この記事では、AIの基本と「micro:bit CreateAI」の使い方を、実際のプロジェクトを例に紹介します。

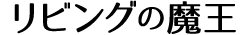

人工知能(AI)と機械学習

AI(人工知能)は、人間のように考えたり判断したりできるコンピューターの技術です。

たとえば、人の言葉に答えたり、写真から物を見分けたりできます。

その中でも機械学習は、たくさんのデータを使ってコンピューターにルールや規則性を学ばせる方法です。

学んだルールを使うことで、新しいデータを見たときに「これはどんなルールに当てはまるだろう?」と考え、答えを出せるようになります。

機械学習の基本的な流れは、主に次の2つです。

- 学習:たくさんのデータからルールや特徴を見つけ出す

- 推論:学んだルールを使って、新しいデータを見分けたり結果を予測したりする

micro:bit CreateAIとは

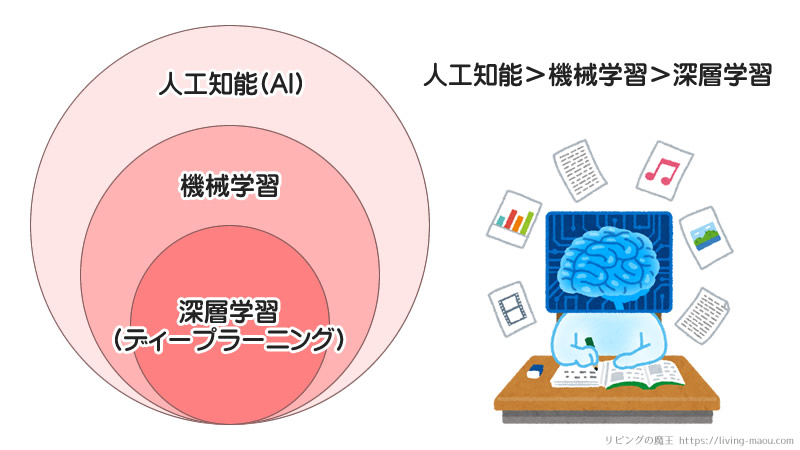

micro:bit CreateAIは、micro:bitを使ってAIの「学習」と「推論」を体験できるツールです。

これだけでデータ収集、学習、プログラミングまで一通りできます。

現在は加速度センサーのデータに対応しており、micro:bitを「ふる・回す・止める」などの動きで学習させ、その動きに応じてLEDや音で反応させることができます。

micro:bit CreateAI の使い方

micro:bit公式サイトにある「AIストーリーテリングフレンド」を例に紹介します。

AIストーリーテリングフレンドは、micro:bitと機械学習を使って、ぬいぐるみの動きを認識し、音や光で物語を盛り上げるプロジェクトです。

手順は以下の通りです。

- micro:bitをぬいぐるみにとりつける

- ぬいぐるみを動かしてデータを集め、AIに学習させる

- MakeCodeでプログラムを作って動かす

ふつうのセンサーは「決めた数値をこえたら反応」しますが、AIなら自分の動きを学習させられるので、もっと自由で複雑な表現ができます。

用意するもの

- micro:bit(V2)

- USBケーブル

- 電池ボックス(なくても可能。ただしUSB接続のままだと大きな動きはできない)

micro:bitとmicro:bit CreateAIを接続する

micro:bit CreateAIにアクセスして、「はじめよう」をクリックする

「新規セッション」をクリックする

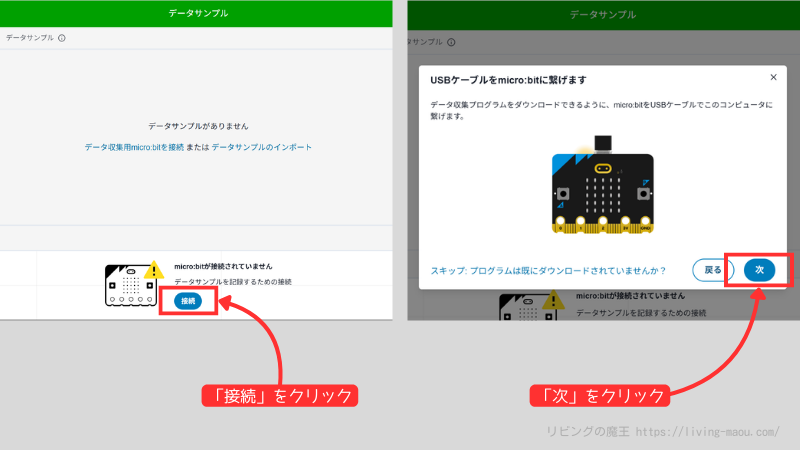

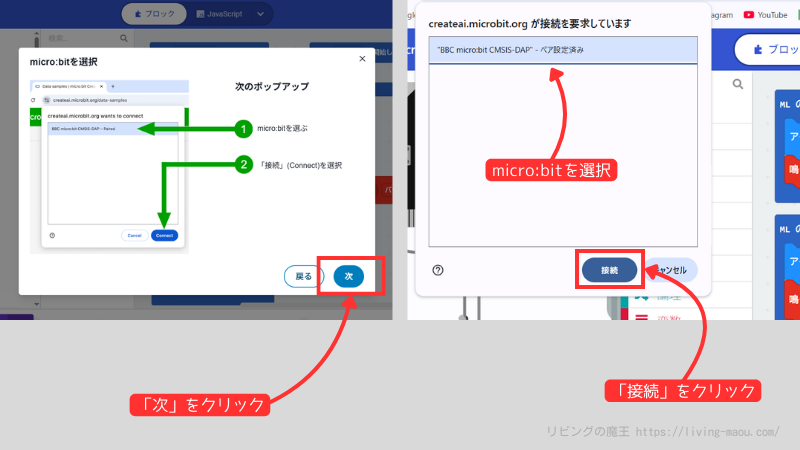

「接続」をクリックし、次の画面で「次」をクリックする

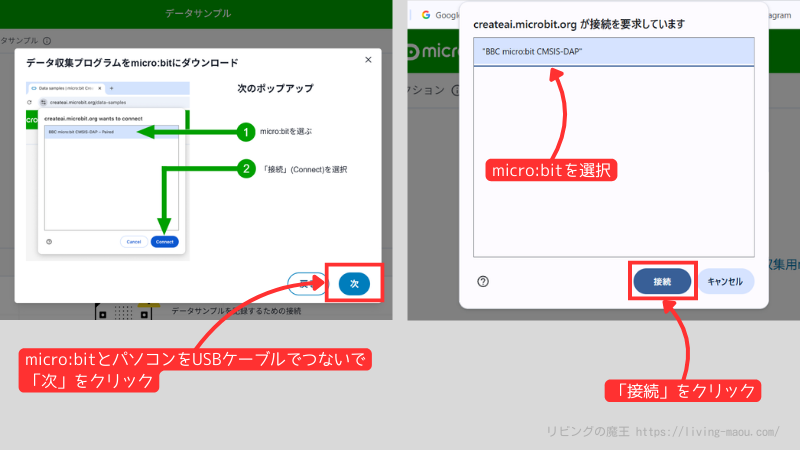

micro:bitとパソコンをUSBケーブルでつなぎ「次」をクリックしたら、

一覧からmicro:bitを選択して「接続」をクリック

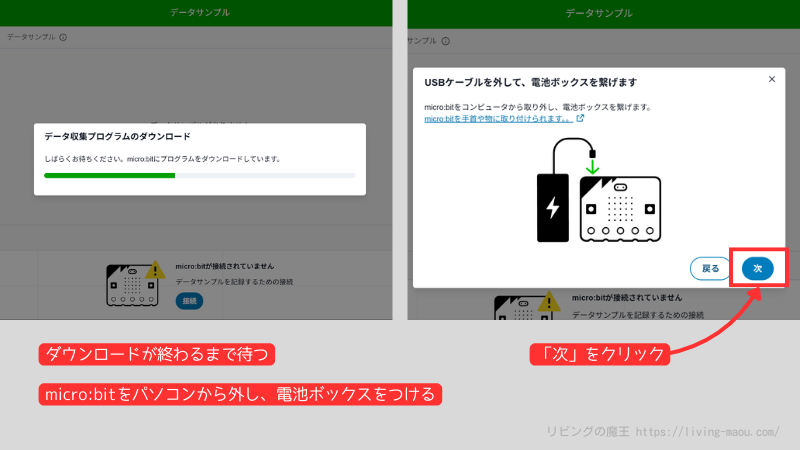

micro:bitとmicro:bit CreateAIの接続が成功したら、データ収集プログラムのダウンロードが始まります。

ダウンロードが完了したら、micro:bitをパソコンから外し、電池ボックスをつける

「次」をクリックする

電池ボックスがない場合は、パソコンにつないだままにします。

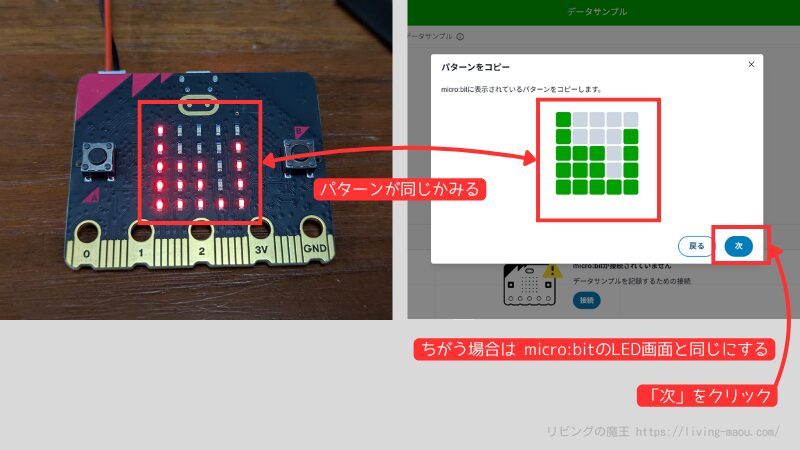

micro:bitのLED画面とmicro:bit CreateAIに表示されているパターンが同じであることを確認する

ちがう場合は、micro:bit CreateAIのパターンをLED画面と同じにする

「次」をクリック

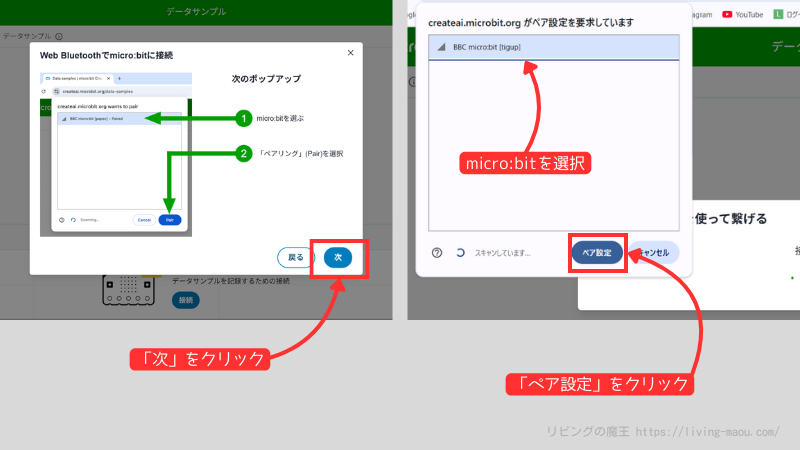

「次」をクリックし、次の画面でmicro:bitを選択して「ペア設定」をクリックする

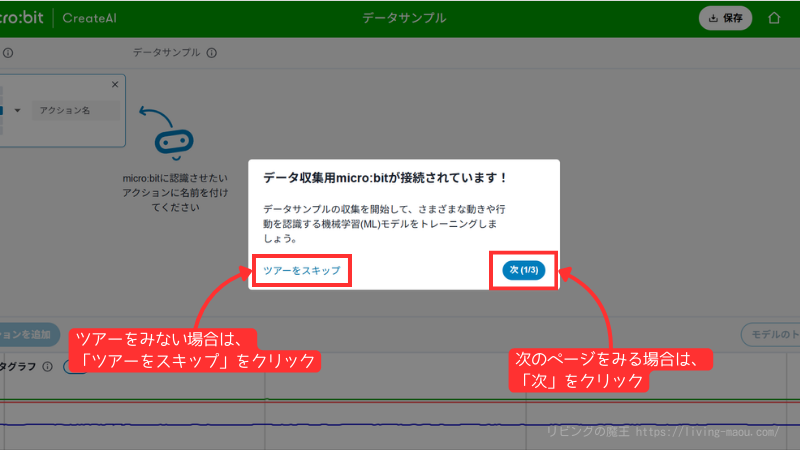

接続が成功すると、micro:bit CreateAIにもどります。

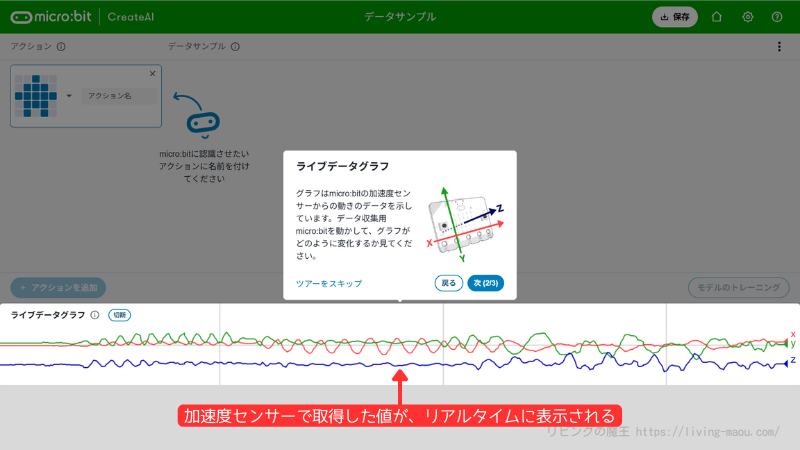

画面の下にあるライブデータグラフには、加速度センサーで取得した値がリアルタイムに表示されます。micro:bitをふると、グラフが変化しますよ。

データを集めてAIに学習させる

micro:bitとmicro:bit CreateAIが接続できたら、データを集めましょう。

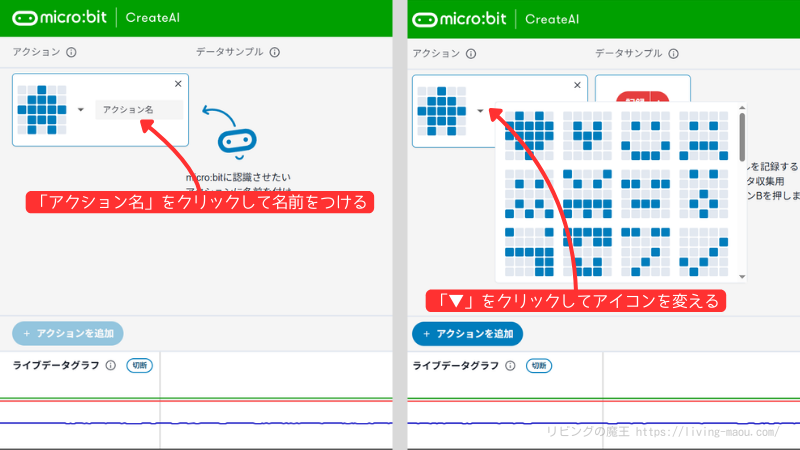

データを集めるエリアに名前をつける

動きごとに、データを集めるためのエリア(器)を準備します。

「アクション名」をクリックして名前をつける

アイコンの横の「▼」をクリックすると、アイコンを変更できる

「+ アクションを追加」をクリックすると、エリアが追加される

必要な動きの数だけ、エリアを作ります。

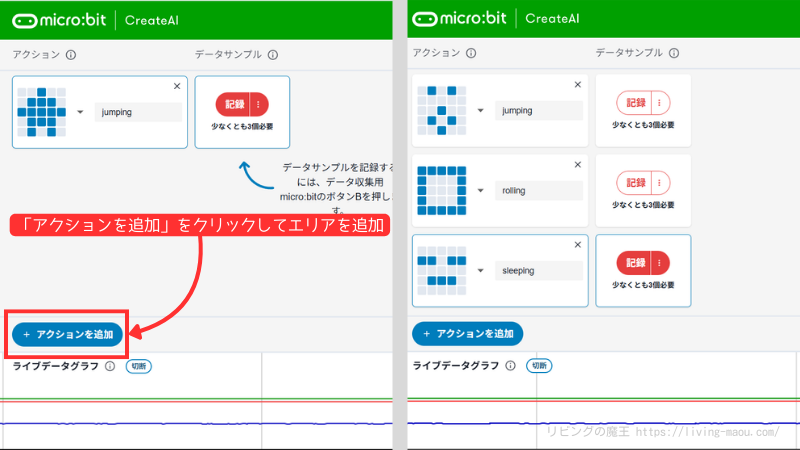

「AIストーリーテリングフレンド」では、3つのエリアを作ります。

- jumping(ジャンプ)

- rolling(転がる)

- sleeping(寝る)

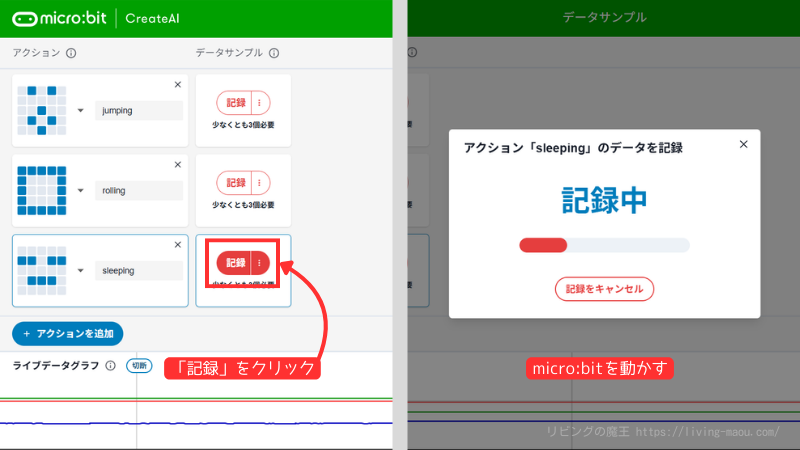

データ記録する

micro:bitをぬいぐるみにとりつけ、動きのデータを記録しましょう。

記録したいエリアの右側にある「記録」をクリック

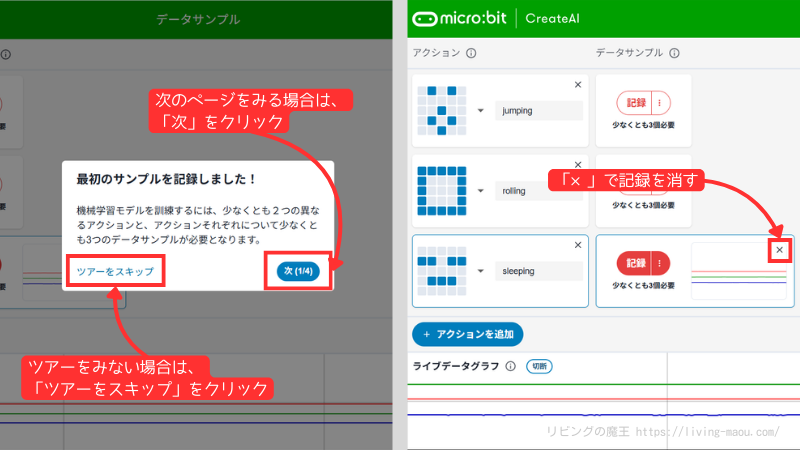

3→2→1→実行、とカウントダウンの後、およそ1秒間、データが記録されます。

記録中と表示されている間に、micro:bitを動かす

記録が終わると、データがグラフで表示されます。

記録されたデータが気に入らない場合は、グラフの×をクリックすると削除できます。

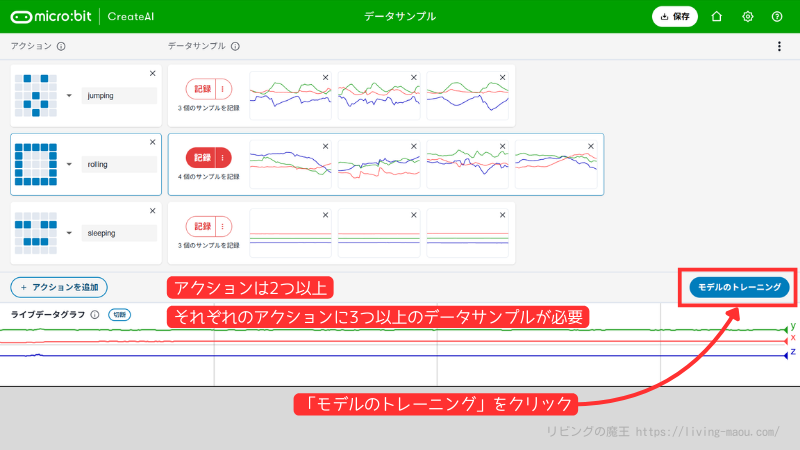

ひとつの動き(アクション)につき、3つ以上データを記録しましょう。

モデルのトレーニングとテスト

収集したデータをもとに、モデルのトレーニングを行います。

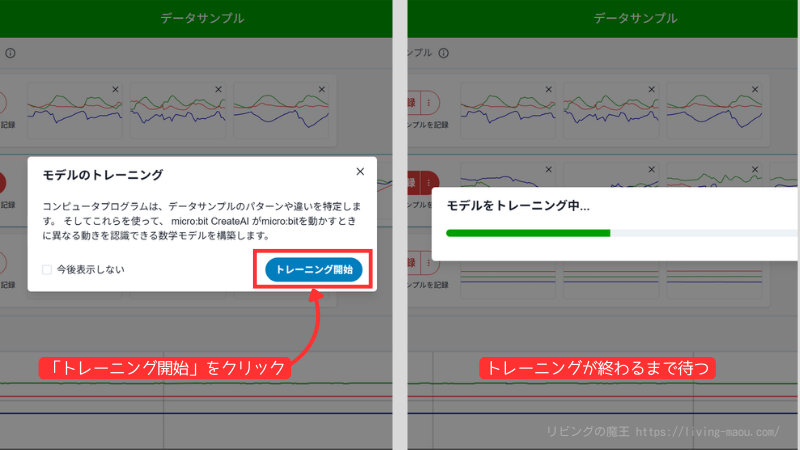

画面右下にある「モデルのトレーニング」をクリックし、

次の画面で「トレーニングを開始」をクリックする

トレーニングが完了するまで、しばらく待ちましょう。

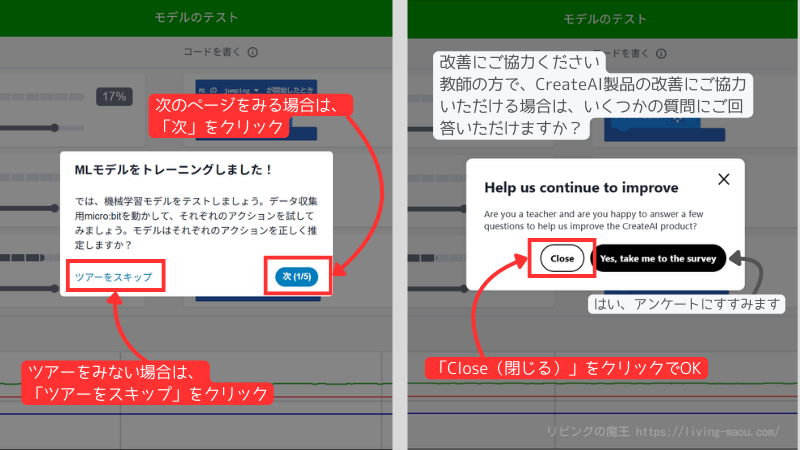

学習が完了すると、モデルのテスト画面になります。

micro:bitを動かして、モデルを確認してみましょう。

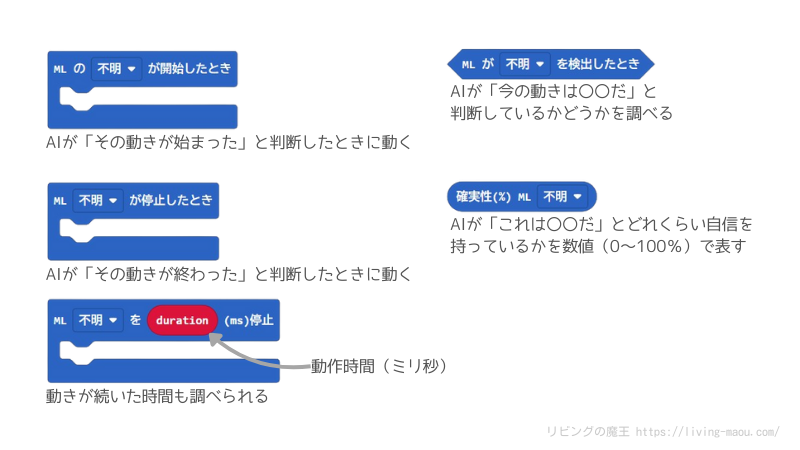

確実性は、AIが「今の動きは〇〇だ」と どれくらい自信を持っているかを表す数値(0〜100%)です。

思ったような結果にならない時は、認識ポイントを変えてみたり、データ収集の画面にもどってデータを取り直してみましょう。

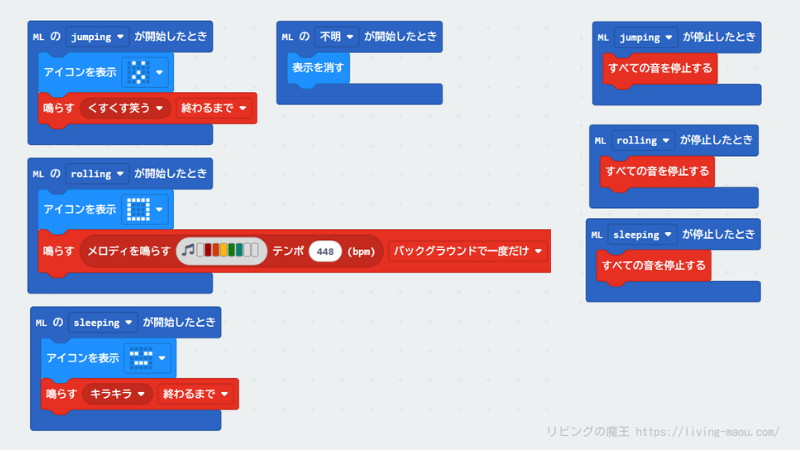

プログラミング

モデルのテストが終わったら、プログラミングしましょう。

「MakeCodeで編集」をクリック

MakeCodeが開き、サンプルコードが表示されます。

このMakeCodeでは、あらかじめ拡張機能として「機械学習」が組み込まれています。

「AIストーリーテリングフレンド」のプログラムを作りましょう。

ぬいぐるみの動きによって反応が変わります。

実行

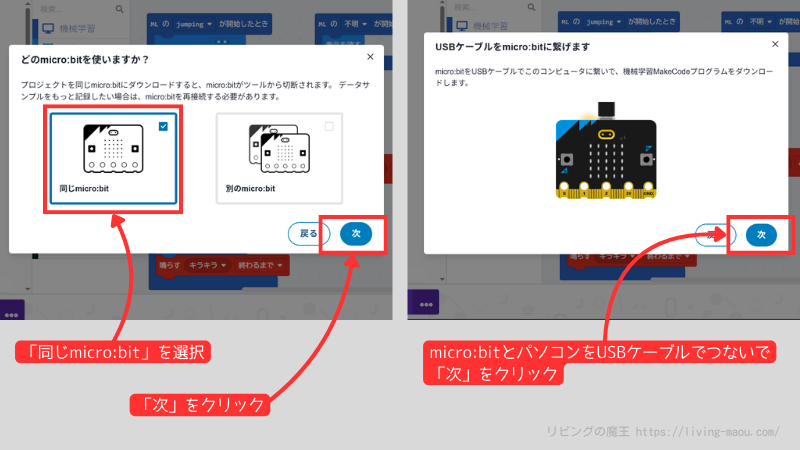

プログラムをmicro:bitへダウンロードし、実行します。

画面左下にある「ダウンロード」をクリックする

「次」をクリック

「同じmicro:bit」を選択し、「次」をクリック

micro:bitとパソコンをUSBケーブルでつなぎ、「次」をクリック

「次」をクリックする

一覧からmicro:bitを選択して「接続」をクリック

ダウンロードが完了したら、micro:bitをパソコンから外す

ぬいぐるみを動かして、動作確認してみましょう!

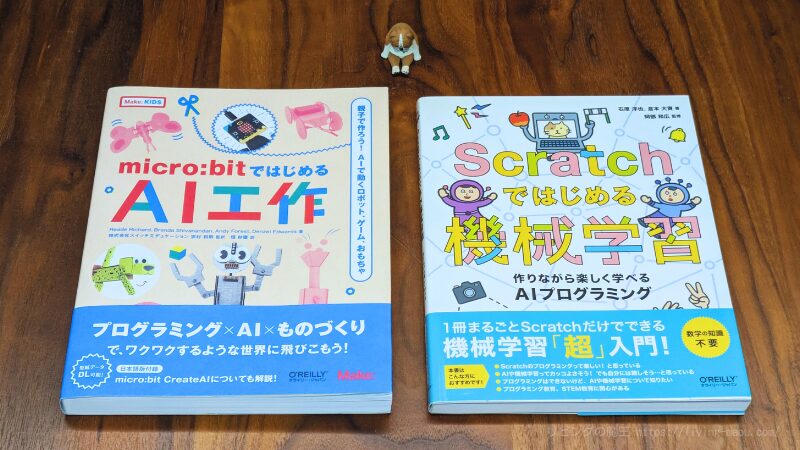

AIで動く工作に挑戦できる本『micro:bitではじめるAI工作』

『micro:bitではじめるAI工作』は、ダンボールや厚紙とmicro:bitを組み合わせて、声やジェスチャーに反応するロボットや、画像認識で遊べるゲームなど、8種類の“AIで動く工作”が紹介されている本です。

「micro:bit CreateAI」では加速度センサー以外のデータを学習できませんが、この本では外部サイト「Teachable Machine」を利用して、音や画像を使ったAI学習を体験できます。

また、「micro:bit CreateAI」の解説も収録されています。

「工作 → 電子工作 → プログラミング → AI」の4ステップ構成になっていて、少しずつレベルアップしながら学べるのが魅力です。

ただし、micro:bit本体以外に電子部品を用意する必要があります。

すべて揃えると、おおよそ1万円ほどかかります。

参考 スイッチサイエンス:「micro:bitではじめるAI工作」パーツセット

また、ダンボールの切り出しは型紙を使えば簡単にできますが、型紙をダウンロードして印刷する手間がある点には注意してください。

AI×ものづくりを楽しみたい人にはぴったりな本ですが、「micro:bit関係なく、まずはAIを気軽に体験してみたい」人には、『Scratchではじめる機械学習』のほうがおすすめです。

まとめ

micro:bit CreateAIを使えば、AIの学習もプログラミングも、一度に体験できます。

公式サイトには「AIストーリーテリングフレンド」だけでなく、ほかにもいろんなアクティビティが紹介されています。

どれも気軽にチャレンジできるので、ぜひ作ってみてくださいね!