きれいな 夕やけや にじを 見つけたとき。

ペットが かわいい しぐさを したとき。

「これ、じぶんでも写真にとってみたい!」って思ったこと、ない?

そんなときにぴったりなのが、キッズカメラ。

むずかしい操作がなくて、思い出をもっと楽しく残せます。

この記事では、カメラの正しい使い方、上手にとるコツ、そして写真をとるときに気をつけたいマナーを紹介します。

おうちの人といっしょに読んで、写真を楽しみましょう!

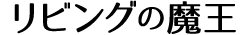

キッズカメラの魅力

デジタル表現の第一歩

キッズカメラは、「とる」「アレンジする」「見せる」を通して、デジタルの世界を楽しめるツールです。

写真をとったり、かんたんな加工をしたりして、自分が感じたことを表現することができます。

家族や友だちと見せ合うと、写真をとることがもっともっと楽しくなります。

まるでインフルエンサーみたいで、ワクワクしますね!

気持ちを写真に残せる

カメラは「これ、きれい!」「おもしろい!」と心が動いた瞬間を、そのまま写真に とじこめることができます。

何をとるか、どう見せたいかを考えることで、同じ景色でもまったくちがう一枚になりますよ。

写真のとり方(構図)を工夫したり、テーマを決めたりしているうちに、自分らしさを表現するのが上手になります。

旅行やお出かけがもっと楽しくなる

子どもの目線でとった写真には、大人も気づかないような、新しい発見が たくさん かくれています。

旅行や公園、いつもの日常の中で気になったものを とっておくと、あとで見返す時間が楽しくなります。

とった写真を見せて、お父さんやお母さんを「あっ!」と おどろかせましょう。

勉強にも使える

夏休みの自由研究や学校の発表など、学びの記録としても キッズカメラは大活やくします。

まわりの花や虫、空の様子をとってまとめれば、立派な観察ノートになりますよ。

「知る」、「とる」、「まとめる」を通して、発見を形に残す楽しさを感じてみてください。

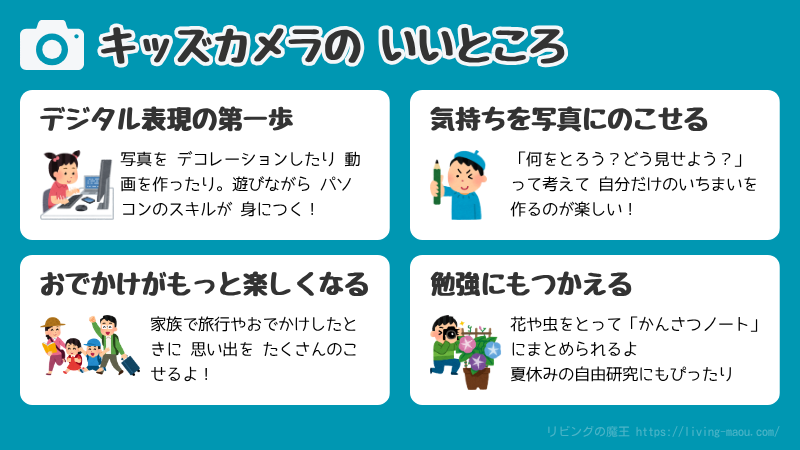

カメラのあつかい方

カメラは とても せんさいな機械です。

まちがった あつかい方をすると、こわれてしまったり、キレイに とれなくなってしまいます。

レンズに さわらない

レンズはカメラにとって命のように大切な部分です。

よごれが つくと、写真がきれいに とれなくなってしまいます。

ティッシュや服でゴシゴシふくのは絶対にダメ。

カメラ専用のクリーナーやブロアーを使って、やさしくお手入れをしましょう。100円ショップでも手に入りますよ。

カメラを落とさない

カメラは とてもデリケートな機械なので、落とすと すぐに こわれてしまうことが あります。

ストラップを首や手にかけて使ってください。机のはじなど、不安定な場所には置かないように気をつけましょう。

高温・多湿・直射日光をさける

暑さや湿気に気をつけましょう。

カメラは暑さやじめじめが大の苦手です。特に真夏の車の中に置きっぱなしにするのは とても危険です。

カメラを長く使うために、高温・多湿・直射日光をさけて保管するようにしてください。

SDカードは 電源を切ってから ぬき差しする

SDカードには、大切な写真や動画のデータが記録されています。

電源を入れたまま、SDカードを ぬき差しすると、データが こわれてしまうことが あります。

必ず電源を切ってから あつかうようにしましょう。

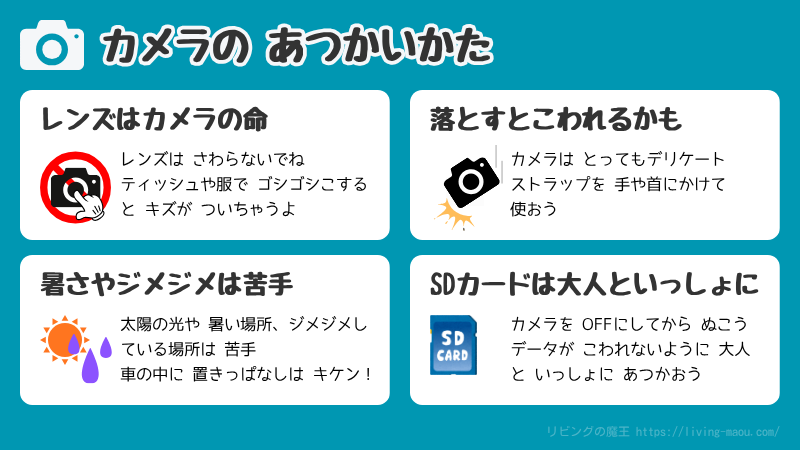

上手にとるコツ

写真を上手にとるコツは、カメラをしっかり持って、いろんな写真をためしてみること!

何回もとっているうちに、「これだ!」という一枚が見つかります。

安定した 姿勢で とろう

きれいな写真をとるための基本は「体を安定させること」。

両足を かたはばに 開いて立ち、わきを 軽くしめてカメラを持ちます。

この姿勢だと 手ブレが減って、構図も決まりやすくなります。

しゃがんだり、ひじを机にのせたりして固定するのも おすすめです。

シャッターは やさしく おす

強くシャッターをおすと、カメラが動いてブレやすくなります。

指先で「ちょん」と おすように、やさしくシャッターを切るのがコツ。

シャッターを おす しゅん間に 軽く息を止めると、体の ゆれが 少なくなります。

何枚か 連続で とってみよう

一回で完ぺきな写真をとるのは、プロでもむずかしいです。

少しずつ 角度や きょりを 変えて、何枚か とってみましょう。

あとで見比べると、「この角度がいい!」「この明るさがきれい!」という発見が たくさんあります。

とったら すぐに 確認しよう

写真をとったら、その場でチェックしてみましょう。

- ブレていないか

- 暗すぎないか、明るすぎないか

- 主役がちゃんと写っているか

その場で気づいてとり直せば、どんどん上達します。

「とる → 確認 → もう一度とる」をくり返すことが、上手になるいちばんの近道です。

とり方を工夫してみよう

写真は、とり方を変えるだけで、まったく ちがう一枚になります。

どんな角度でとるか、どんなものを主役にするかを考えて、自分だけのお気に入りの一枚を見つけてみよう。

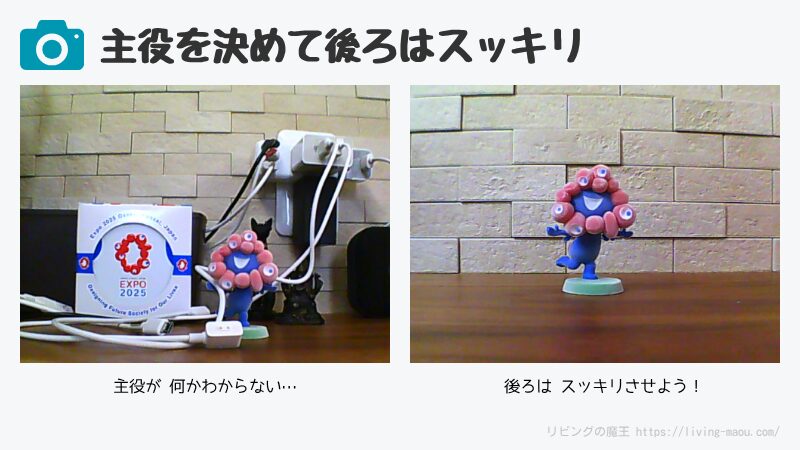

主役を決めよう

まずは、「この写真で何を見せたいか」を考えてみましょう。

花なのか、友だちなのか、空なのか。主役を決めると、見る人に伝わりやすい写真になります。

背景をスッキリさせよう

主役の後ろがごちゃごちゃしていると、何をとりたいのか分かりにくくなります。

少し動いて、背景を変えてみましょう。

電柱や看板などをよけるだけで、グッと見やすくなります。

写真は「ミニピク」を使ってとりました。

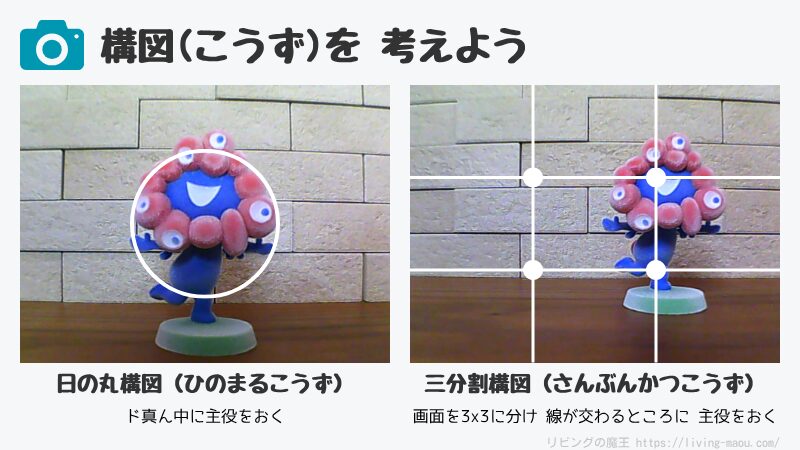

主役が真ん中じゃなくてもOK!

写真をかっこよく見せるために、ものの置きかたを工夫してみましょう。

画面の中で「何をどこに置くか」を考えることを構図といいます。

写真の主役は、まんなかに入れてももちろんOK。しっかり見せたい写真になります。

でも、主役をまんなかから少しずらすだけで、ふしぎと見やすくておしゃれに見えるんです。

画面を3×3に分けて、線が交わるあたりに主役を置くと、自然でバランスのいい写真に。

これは「三分割構図」といって、カメラの上級者もよく使うテクニックです。

ほかにもいろいろな構図があるので、気になったら調べてみてね。

目線をかえてみよう

立ったまま とるだけでなく、しゃがんで下から見上げたり、少し上から見下ろしたりしてみましょう。

いつもと ちがう 角度で とると、同じものでも まったく ちがった表情に なります。

「虫の目」や「鳥の目」になったつもりで チャレンジしてみてください。

光の向きを意識してみよう

写真の ふん囲気は、光の当たり方で大きく変わります。

光を意識して とると、同じ場所でも まったく ちがう印象の 写真に なりますよ。

まずは太陽や照明の向きを見て、「今、どこから光が来ているかな?」と考えてみましょう。

- 順光(正面からの光):明るくて色がはっきり。記念写真にぴったり。

- 逆光(後ろからの光):シルエットっぽく、ふんわりした ふん囲気になる。

- 斜光(横からの光):立体感が出てドラマチック。

- くもりの日:光がやわらかくなって、人物や花が きれいに とれる。

- 朝夕の光(ゴールデンアワー):光があたたかくて、どんな写真も美しくなる魔法の時間。

- 室内なら窓際:自然光が入る場所がいちばんおすすめ。

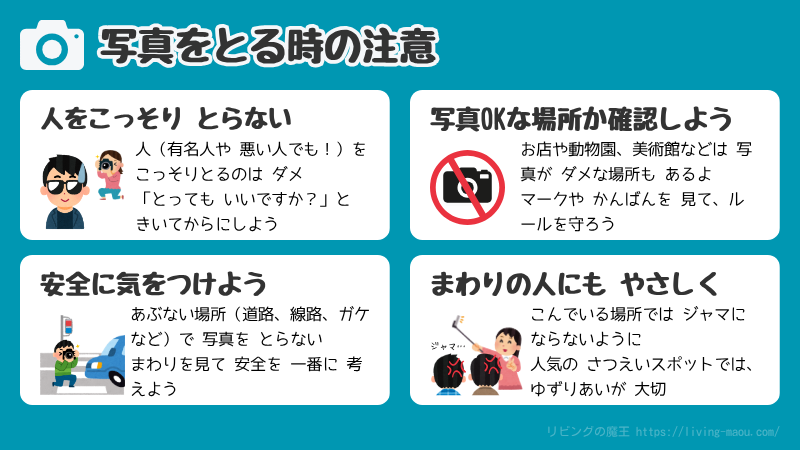

写真をとる時の注意

カメラをもって出かけると、つい夢中になっちゃうけれど、安全やマナーも大事。

まわりをよく見て、みんなが気持ちよく過ごせる“やさしいカメラマン”になろう!

人をとるときは、ひと声かけよう

人を とるときは、「とってもいいですか?」と聞いてからにしましょう。

とられたくない人もいますし、トラブルになることもあります。

有名人だったり、悪いことをしている人でも、勝手に とるのは NGです。

もし人がうつりこんでしまった場合は、その写真をSNSなどにのせないように。

どうしても のせるときは、顔をスタンプやぼかして かくしましょう。

写真OKな場所か確認しよう

お店や動物園、水族館などには、写真をとってはいけない場所もあります。

商品やお客さんがうつったり、動物を びっくりさせてしまうことが あるからです。

看板やマークをよく見て、ルールを守って さつえいを 楽しみましょう。

安全に気をつけよう

線路や道路、ガケの近くなど、危ない場所で写真をとらないようにしましょう。

通路や階段、道路のそばなどでは、立ち止まらずに安全を最優先に。

また、写真をとることに夢中になると、まわりが見えなくなることがあります。

とりはじめる前に、足元や まわりのようすを よく確認してから さつえい しましょう。

周囲への気配りをわすれずに

混んでいる場所では、他の人のじゃまにならないように気をつけましょう。

人気の さつえいスポットでは、長いあいだ同じ場所を使わずに、ゆずりあうことも大切です。

まわりの人も気持ちよく写真がとれるように、思いやりを忘れずに!

Canvaで写真を加工してみよう

とった写真をすこし加工するだけで、見た目がぐっとよくなります。

「Canva(キャンバ)」というツールを使えば、むずかしい操作をしなくても、すてきなデザインが作れちゃいます。

Canvaを使う前に

Canvaは、子どもだけでは使えません。

おうちの人に 下の文章を読んでもらってから、利用してもいいか判断してもらってください。

「Canva for Education」を利用している場合は、学校や先生の指示に従ってください。

家庭で利用する場合は、保護者がアカウントの責任者となり、利用状況や作成内容を厳重に管理する必要があります。ただし、これは規約の意図(子どものデータ保護)からは外れます。自己責任の下で利用してください。

明るさや色を ととのえよう

写真が暗かったり、色がくすんで見えるときは、「明るさ」や「コントラスト」「色のあざやかさ(彩度)」を少し変えてみましょう。

それだけで、まるでプロがとったみたいに見えます。

文字を入れてみよう

「ありがとう」「たのしかった!」など、ひとこと文字を入れると、写真が作品のようになります。

旅行の記録や発表スライドにもぴったり。

ふきだしをつけてマンガみたいにするのも楽しいですよ。

スタンプでかざってみよう

かわいいスタンプや図形を使って、写真をデコレーションしてみましょう。

タイトルをつけたり、季節に合わせてかざりを足したりすると、写真がもっと楽しくなります。

個人情報には気をつけよう

顔や名前、学校名など 個人情報がうつっている写真は、知らない人に見せないようにしましょう。

Canvaでは、スタンプやぼかしを使って かんたんに かくすことが できます。

ネットにのせる前に、写真を大人に確認してもらうと安心です。

カメラをもって、ぼうけんに出かけよう!

キッズカメラをもって出かければ、いつもの道もまるでちがって見えてきます。

小さな虫、光のキラキラ、友だちの笑顔…気になるものや「きれい!」と思った景色を、たくさん集めてみよう。

ルールを守って、安全に。キミだけの小さなぼうけんを楽しもう!

下の記事では、はじめての一台におすすめのキッズカメラを紹介しています。

「どれにしようかな?」と思ったら、ぜひ参考にしてみてください。